Google検索順位の決め方と仕組み【図解付:SEOの第一歩目】

更新日:2025年9月24日 筆者:鈴木俊雄

Google検索順位の決め方と仕組み【図解付:SEOの第一歩目】

要約:Google検索順位の決め方と仕組み

Googleの検索順位の決め方ですが、簡単に言うと、Googleは、検索者におすすめできるかどうかという基準で、Googleは検索順位を決めています。

Google検索結果に出てくる順番はGoogleのおすすめ順です。

検索者へ向けて、一番おすすめできるとGoogleが判断したWEBページが検索順位1位(広告を除く一番上)として検索結果に表示されます。次いで、二番目、三番目と続いていきます。

この検索順位は、Google検索エンジンのアルゴリズム(プログラム)が自動で決めています。

この記事は、

- Googleの検索順位の決め方を知りたい

- Google検索順位が決まる仕組みはどうなっていますか?

- Google検索順位で上位に表示されたい

といったような、質問や要望に答えていきます。

この記事を読むことによって、

- Googleの検索順位の決め方が分かります

- Googleの検索順位を決める仕組みが分かります

- Google検索で上位表示を狙えるようになります

関連記事

➡︎ ホームページをGoogle検索に引っかかるようにする【25の方法】

➡︎ AI検索の仕組み6ステップの流れ【初心者向けにわかりやすく解説】

【 目次 】

Google検索順位の決め方と仕組み(図解付)

Googleの検索順位の決め方や、Google検索の仕組みなどはどうなっているのでしょうか?

Googleのことを知りたいのであれば、まずは、Googleの公式情報で調べるのが一番です。Googleの公式情報については、下記にリンクをまとめたので、そちらをご覧になってください。

でも、もし、むずかしいなぁ、分かり難いなぁ、ということであれば、このページに戻ってきてください。(もちろん、Googleのページに行かず、このまま読み進めてもらってもOKです。)

Google公式情報

Googleの検索順位とは

もし、「検索順位」について何か誤解があるといけないので、念のために、検索順位とは?をかるく説明しておきます。

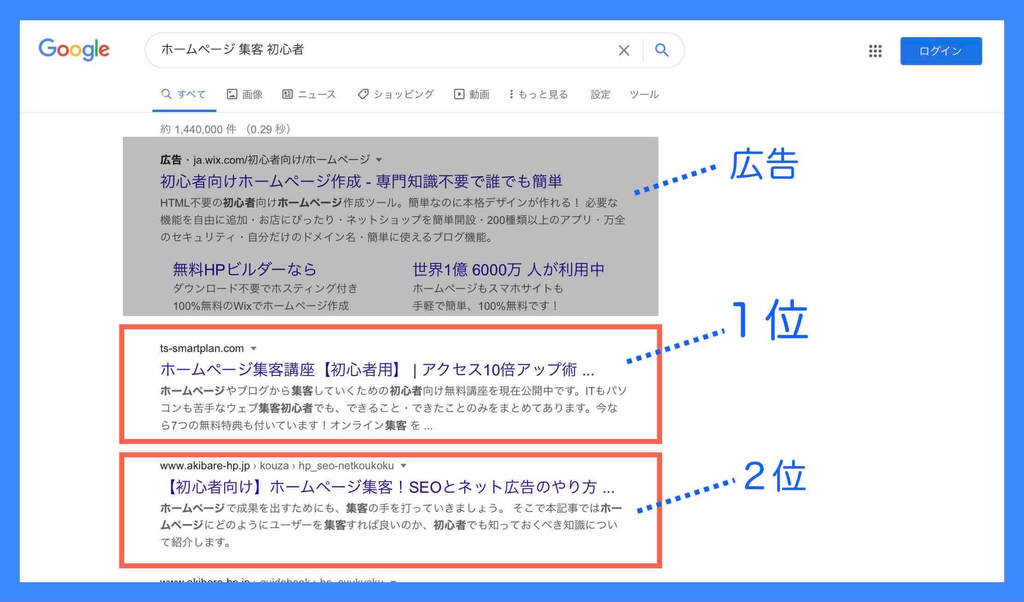

検索順位とは、検索した結果、表示される検索結果の上から数えた順番のことです。

1ページに10記事ほど上から順に表示されていきます。なので、たとえば検索順位が21位だと、検索結果の3ページ目に表示されます。

尚、検索結果の一番上や下部には、検索結果に見えるようなデザインの広告が出てくる場合もあります。これは、お金を使って表示しているので、たとえ一番上部に表示されていても検索順位1位とは言いません。広告表示を除いた一番上の表示が検索順位1位です。

ちなみに、Yahoo検索なども、同じような仕様になっています。

AIによる概要の表示(AI-Overvew)

2025年からは、さらに「AIによる概要」が検索結果の上位に表示されるようになりました。検索結果の1位や2位でも下にズレてしまいます。

ですが、「AIによる概要」にも表示されるので、それはそれで良しとなります。

下記は、ちょうどそういう例(私の記事)です。

参考)Google検索順位の調べ方

Google検索順位の確認は、自分で普通に検索して上から数えるという方法の他に、無料のツールを使って調べることもできます。もし、知らなかったという場合は下記の記事を参考にしてください。

➡︎ 検索キーワード毎の表示順位の調べ方7選【無料ツール使い方付】

Google検索アルゴリズムとは

冒頭でも述べたように、検索順位を決めているのは、Google検索エンジンのアルゴリズムです。検索順位を決める手順はプログラムされています。このプログラム仕様をアルゴリズムと言います。

Google検索アルゴリズムは、多いと年間3000回以上も修正するとGoogleは言っています。ですが、アルゴリズムの大きな修正(コアアップデートと呼ばれています)は、だいたい年に3回前後です。

Google検索アルゴリズムのコアアップデートが行われると、検索順位を決める手順や基準が変わるので、検索順位が変動する場合が多々あります。

コアアップデートは、より良い検索結果とするようにするためのものなので、コアアップデートの度に、信頼できないWEBページや質の低いWEBページは、順位が落ちていきます。

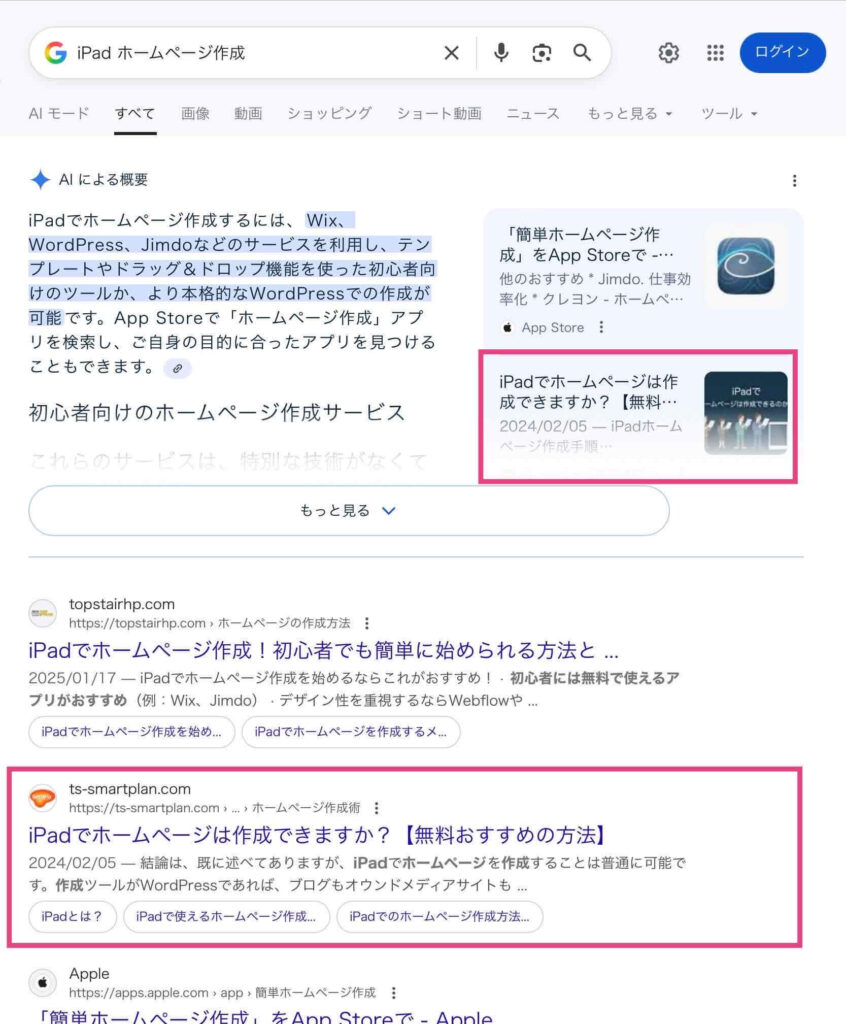

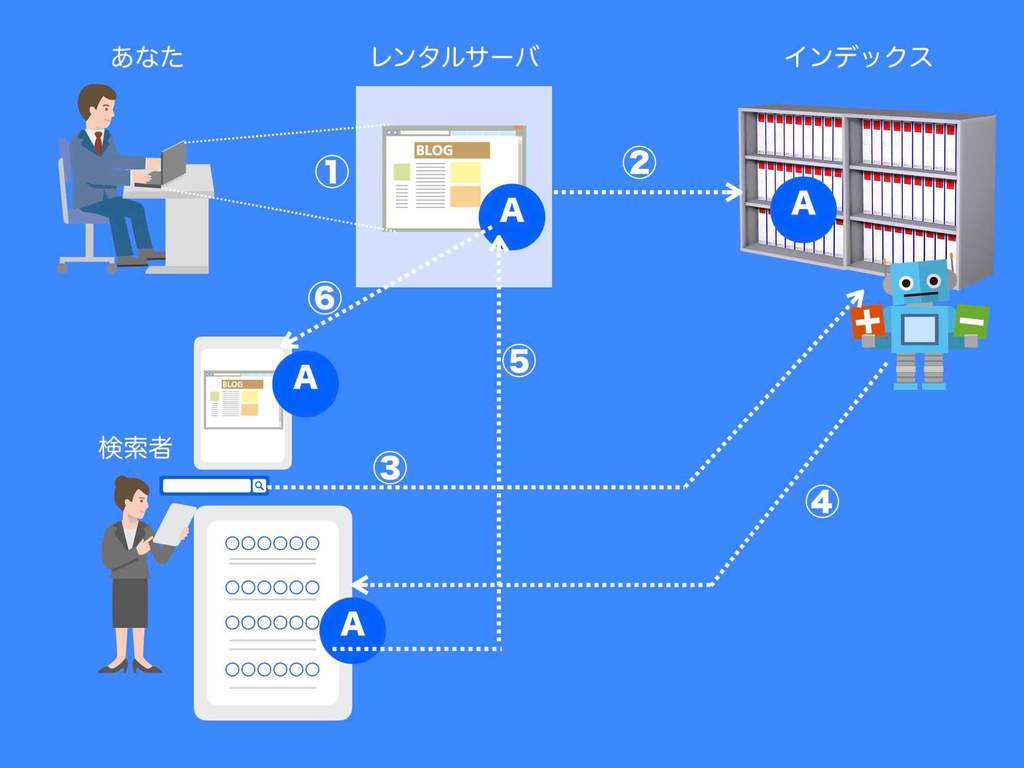

Google検索順位の決め方と仕組み(図解:全体図)

Google検索順位が決まる仕組みの全体を図で解説していきます。

- WEBページ新規追加または更新

- Googleインデックスに登録

- Google検索

- Google検索結果一覧表示

- 検索結果のタイトルをクリック

- WEBページの表示

上記については、後ほど「検索と順位決めの仕組み(全体図)詳細説明」で、詳しく説明します。

Google検索の仕組み

Google検索の仕組みについては、GoogleのMatt Cutts氏が以下の動画で分かりやすく説明しています。

※ 再生すると音声が出ます

YouTube動画(検索の基本:How Search Works:Googleの Matt Cutts氏)より

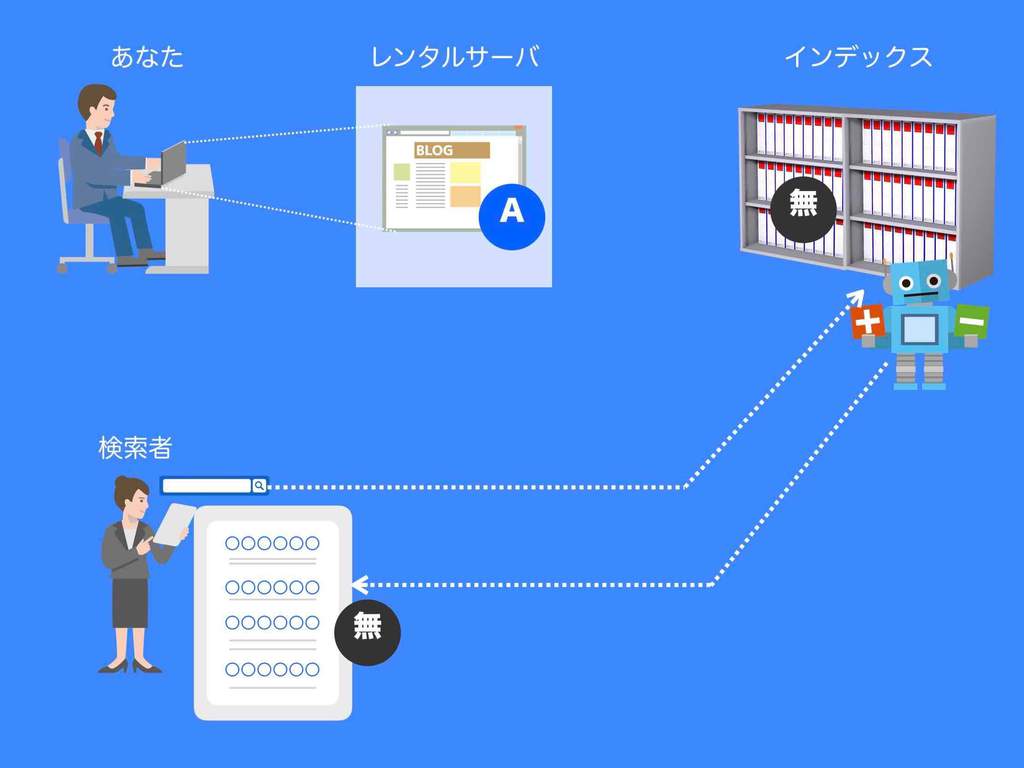

GoogleのMatt Cutts氏も言っているように、実は、私たちが検索しているのは、実物のWEBページ(ホームページやブログなど)ではありません。

私たちが検索しているのは、WEBページの情報が整理された「インデックス」というものを検索しています。検索結果一覧も「インデックス」の内容が表示されています。

実物のWEBページが存在していても、下記の絵のように、もし「インデックス」にそのページ情報が登録されていなければ、検索結果には一切何も表示されません。

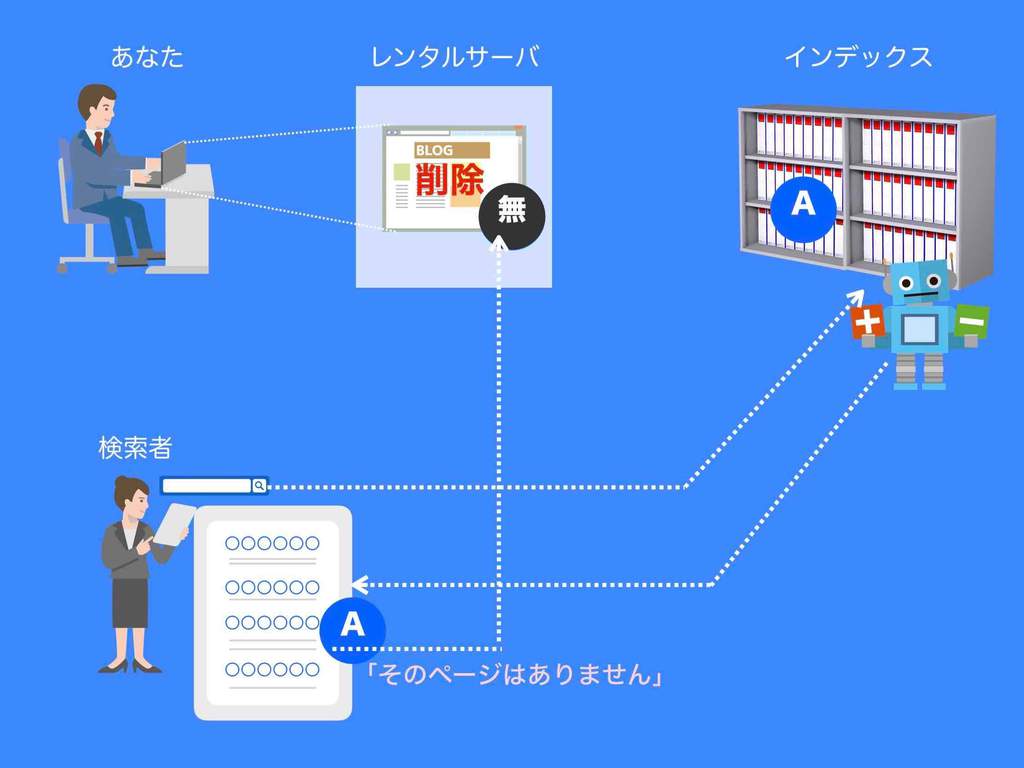

逆に、実物のWEBページを削除しても、下記の絵のように、インデックスに情報が残っていれば、検索結果に表示されてしまいます。(でも検索結果をクリックすると「ページがありません」となる)

なので「検索されたい!」「検索順位の上位に表示されたい!」のであれば、まずはGoogleインデックスに登録されることが必須となります。

Googleインデックス登録

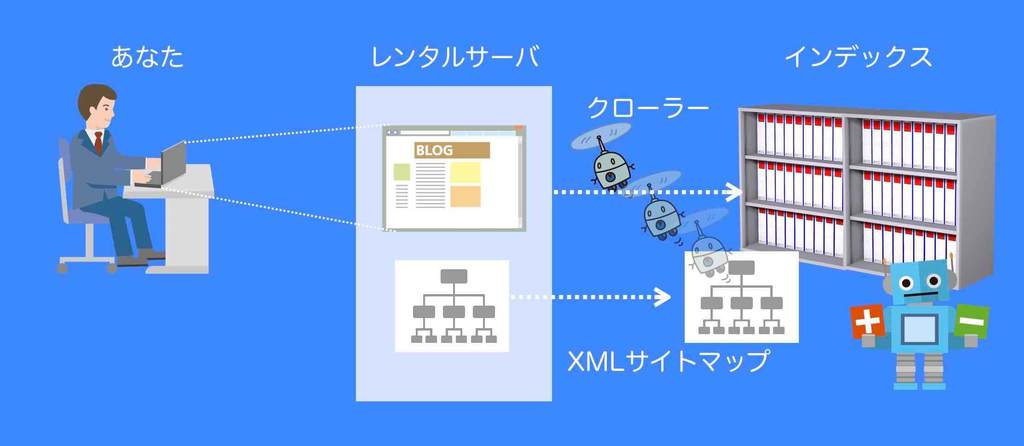

Googleのインデックスに登録されるには、まず、WEBページの存在をGoogleに気づいてもらわなければなりません。

WEBページの存在をGoogleに気づいてもらう方法は以下の通りです。

- XMLサイトマップの送信

- クロールのリクエスト

- 自分の他ページからのリンク

- 他者のページからのリンク

関連記事

➡︎ 【初心者向け】Googleインデックスの時間を早める5つの方法

➡︎ 検索結果に含めるページのインデックス登録-Google公式

➡︎ クロールとインデックス登録に関するトピックの概要-Google公式

XMLサイトマップの送信

XMLサイトマップとは、あなたのWEBサイトの構成図のようなものです。これをGoogle向けに生成し、Googleに送ります。

GoogleはXMLサイトマップを受け取ることによって、あなたのWEBサイト(新規追加ページなどの情報も含む)の存在を知ります。

XMLサイトマップの送信は恒久的な方法です。必ず行うようにしてください。

以降の3つの方法は、臨時的、もしくは、クロール(Googleが世界中のWEBページを巡回して探し回ること)の効率を上げるための方法です。ですが、基本となる対応は、XMLサイトマップの送信だと思ってください。

クロールのリクエスト

クロールとは巡回のことです。

Googleは世界に十数億(2020年8月時点で約18億)もあるWEBサイトがひしめくインターネットの大海を、XMLサイトマップなどの情報に従って常時巡回(クロール)しています。

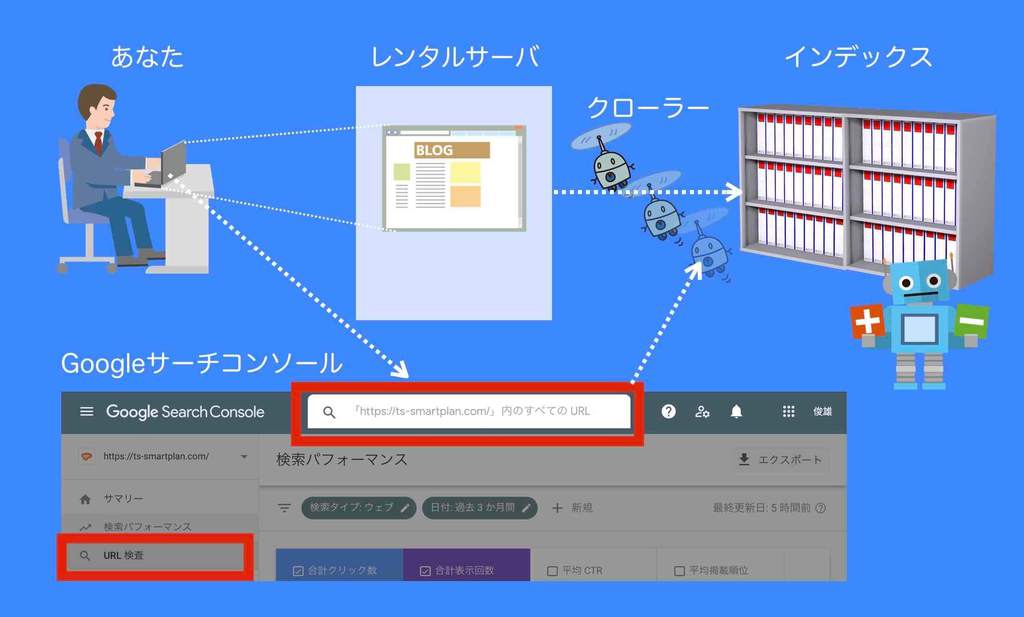

Googleのサーチコンソールというツール(無料)があります。この中に「URL検査」という機能があります。そこに対象ページのURLを指定することで「このページをクロールしてね」とGoogleにお願いすることができます。

これにより、Googleは、指定したあなたのWEBページに気づきやすくなります。(但し、100%インデックスされる保証はありません)

内部リンク(自分の他ページからのリンク)

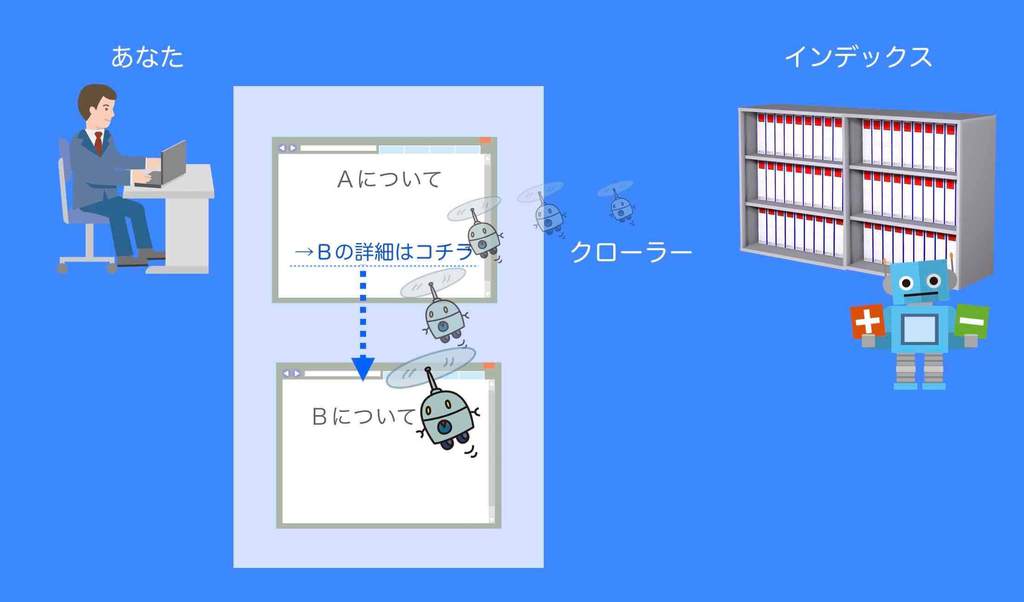

Googleは、クロールして見つけたページにリンクがあると、そのリンクを辿ります。

なので、クロールされるページに、内部リンク(自分のWEBサイトの別のページへのリンク)があると、そのリンク先のWEBページもGoogleは存在を知ることになります。

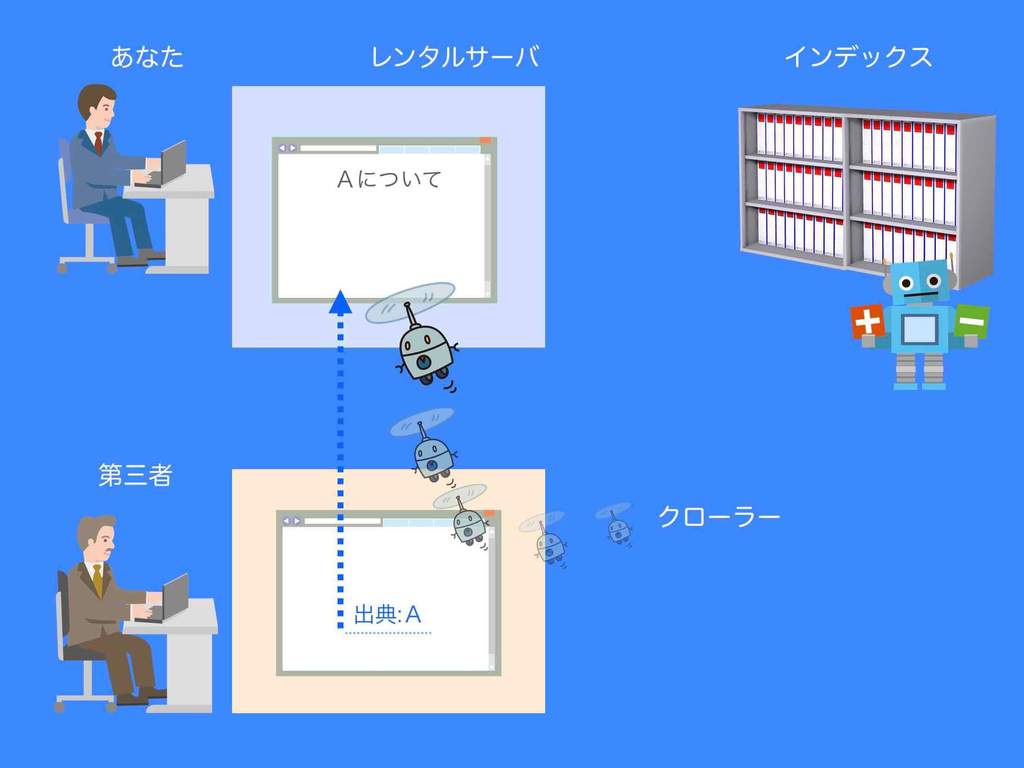

被リンク(他者のページからのリンク)

被リンクの理屈は上記の「内部リンク(自分の他ページからのリンク)」と同じです。

第三者のWEBサイトのページに、外部リンク(他サイトへのリンク)があると、そのリンク先のWEBページもGoogleは存在を知ることになります。

そのリンク先が、あなたのWEBサイトのページであれば、Googleに気づいてもらえることになります。

インデックスに登録される内容

Googleに認知されたWEBページには、Googleのクローラーと呼ばれるアプリケーションが巡回(クロール)しにきます。

クロールのタイミングは数時間後かもしれないし数週間後かもしれません(更新頻度が少ないサイトは遅くなる傾向が強いです)。

そして、クローラーは、あなたのWEBページの情報のほぼ全てを抽出し、Googleインデックスに登録(または更新)します。

この時、基本的に全ての情報が登録されると思ってください。そして、可視化されていない情報までも生成されて登録されると思ってください。

Googleインデックス登録状況の確認方法

Googleのインデックス登録状況を確認するには、下記の方法で確認することができます。

- Googleサーチコンソールでインデックス登録を確認する

- Googleのsiteコマンドでインデックス登録を確認する

- SEOチェキでインデックス登録を確認する

Googleインデックスの登録状況の確認方法の具体的な手順については、下記の記事で画像付きで詳しく説明しています。

➡︎ Googleインデックス登録3つの確認方法【無料ツールで簡単に】

Google検索順位の決め方と仕組み(図解:詳細説明)

それでは、インデックスやクロールの説明が終わったところで、あらためて、Google検索と検索順位が決まる流れを解説していきます。

- WEBページ新規追加または更新

- Googleインデックスに登録

- Google検索

- Google検索結果一覧表示

- 検索結果のタイトルをクリック

- WEBページの表示

① WEBページ新規追加または更新

あなたは、あなたのWEBサイト(ホームページやブログなど)に、ページを新規追加または更新します。実際のページはレンタルサーバー(さくらインターネットやXサーバーなど)の中に作られます。

※ あなたのパソコン上にはWEBサイトは存在しません。ただ画面上で見えているだけです。

関連記事

➡︎ SEOに最適な更新頻度とは?【ブログやホームページの更新ガイド】

② Googleインデックスに登録

Googleのクローラーが、あなたのWEBサイトをクロール(巡回)しに来ます。そして、最新情報を抽出してインデックスに登録します。

新規ページの場合は、これで、やっと検索される権利を得られたということになります。

③ Google検索

検索者が、検索キーワードを入力して検索すると、その検索キーワードはGoogle検索エンジンに送られます。

④ Google検索結果一覧表示

Google検索エンジンは、検索者が入力してきた検索キーワードを元に、インデックスに登録されている情報の中から、検索者にとって有益となる、おすすめできるページを探し出してきます(その時間なんと0.5秒以内)。

この時、Googleは、様々なチェック(200項目以上)を行い、検索結果に表示するWEBページの順位ランク付けをします。

そして、最も検索者におすすめできると評価されたWEBページが、検索結果の一番上に表示されます。

次いで、第2位、第3位、と続いていきます。そして、その検索キーワードの答えとして関連するページがある分だけ続いていきます。50位、100位、200位……。

⑤ 検索結果のタイトルをクリック

検索者は、検索結果一覧の中から、見てみたい読んでみたいWEBページをクリックします。そのWEBページがあなたのWEBサイトのものであれば1アクセス獲得です。

⑥ WEBページの表示

検索者の端末には、クリックしたWEBページの内容が表示されます(サーバから)。

Google検索順位とクリック率

検索順位は私達(発信者側)にとっても非常に重要です。

なぜなら、検索順位によってクリック率が変わってくるからです。即ち、クリック数が変わってきます。即ち、検索順位はアクセス数に大きく関わってきます。なので、検索順位は私達(発信者側)にとっても非常に重要なのです。

検索順位は上位なほどクリックされやすくなります。これは、Google検索に限らず、Yahoo検索でも、Bing検索でも同じです。

私のまとめでは、

検索順位別の平均クリック率

- 1位…27.0%

- 2位…15.4%

- 3位…10.1%

- 4位…7.3%

- 5位…5.3%

- 6位…3.8%

- 7位…3.0%

- 8位…2.3%

- 9位…2.0%

- 10位…1.8%

となっています。

上記を見ても分かる通り、検索順位が1つ変わるだけでも、アクセス数は、かなり変わってきます。

尚、クリック率は、検索結果に表示される記事のタイトルによっても大きく変わってきます(1位より3位の方が多くクリックされるなど)。

なので、アクセス数を増やしたいのであれば、検索上位表示とタイトル、この2点について改善していくことが重要なポイントとなります。

関連記事

➡︎ 検索順位別クリック率の目安【7つの調査データ】CTR改善ヒント付

➡︎ 記事タイトルの付け方【クリック率が3倍】になる25個のコツ

Google検索順位を決める主な要素

では、次に、Googleが検索順位を決める要素について説明していきます。

Googleは、検索順位を決める主な要素は以下の5つであると言っています。(Google検索「検索アルゴリズムの仕組み」検索結果を決める主な要因についてより)

検索順位を決める5大要素

- 検索意図を把握する

- ウェブページの関連性

- コンテンツの品質

- ユーザビリティ

- パーソナライズ

また、Googleは、細かく200以上のチェック項目があるとも言っています。ですが、これはまだ中項目であり、実際はもっと細かく、数千からのチェック項目を用いて順位を決めています。

Googleは、この検索順位ランク付けのためのチェック項目(中〜詳細項目)は一切公開していません。

なので、この記事では、大きなチェック項目となりますが、先ほどの5大要素について、説明していくことにします。

重要度で言うと、細かいチェック項目より、大項目の方が間違いなく重要です。しっかり理解しておきましょう。

関連記事

Google検索順位を上げる条件、もしくは、Google検索順位が下がる要因など、もう少し細かい要素(条件)を知りたい場合は、下記の記事で詳しく説明しています。そちらをご覧ください。

➡︎ Google検索上位表示の条件とは?【31個をわかりやすく解説】

検索意図を把握する

検索者は、何かを知りたいと思ってます。何かの問題を解消したいと思ってます。だから検索してきます。

検索者の思い(検索意図)に対して、有益な答えが書いてあるWEBページとなっていますか?

これは、おそらく、検索順位を決める最も重要な要素の一つです。

たとえば、

〔ホームページ集客 講座〕

と検索している人に「チラシ集客 講座」という内容のページはヒットしません。「ホームページ作り方 講座」という内容のページもヒットしません。

当たり前のようですが、

狙っている〔検索キーワード〕=ページ内容

となっていないケースは非常に多いです。

言い換えると、

検索意図=検索意図に対する適切な答え

となっていないケースは非常に多いのです。その場合、検索検索の上位に表示されることは永久にありません。

Googleは、検索キーワードという僅かな単語情報だけで、画面の向こうにいる検索者の意図(頭の中)が分かるAIシステムを持っています。なんか、ちょっと怖いですが、私たち人間の方が、検索者の意図をもっと汲み取れるようにならないと……と思います。

ウェブページの関連性

ウェブページの関連性について、Googleは公に以下のように言っています。

ユーザーが検索語句を入力すると、インデックスで一致するページが検索され、関連性が高く高品質であると判断された検索結果が返されます。関連性は、ユーザーの所在地、言語、デバイス(パソコンまたはスマートフォン)などの情報を含め、数多くの要素によって決まります。

出典:Google の検索エンジンの仕組み、検索結果と掲載順位について

関連性は、

- 狙った検索キーワードをタイトルに含ませる

- 狙った検索キーワードを見出しに含ませる

- 狙った検索キーワードを本文中に含ませる

といったことも重要ですが、それだけでは足りません。高品質なコンテンツでないと検索キーワードを上手に含めても検索結果には出てきません。

また、検索キーワードを含める場合、「適切な頻度で」という条件が付きます。

やたら多く検索キーワードを含むと、なんだその文章?なんか変!検索順位を操作しようとしてない?と、逆にGoogleからペナルティ(検索結果に出さない措置)を受けることになってしまいます。注意してください。

尚、現在では、キーワードの完全一致の重要性は、かなり薄れています。これは、GoogleのAIが進化し、異なる単語や異なる言い方でも意味が同じであれば、同じだと判断できるようになってきたからです。

ただし、検索キーワードと一致するのが一番シンプルで確実です。いたずらに異なる単語にはしない方が良いということは覚えておいてください。

コンテンツの品質

コンテンツの品質について、Googleは公に以下のように言っています。

Google の自動ランキング システムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。

出典:有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成

品質はさまざまな面から評価されます。

たとえば、

- 最新の情報であること

- 検索キーワードが適切に出現すること

- ユーザーエクスペリエンスの質の高さ

- 執筆者や内容に「経験、専門性、権威性、信頼性」がある

- 第三者から支持されているページである

などです。

最新の情報であること

今も昔も変わらない不変的な情報は問題ありませんが、多くの情報は、すぐに古くなります。たった半年でも、古くなる情報は多いです。古い=嘘……となる場合も多くあります。

コンテンツ(ホームページやブログの記事)は常に最新の情報になるよう更新していきましょう。

検索キーワードが適切に出現すること

狙った検索キーワードは、普通に記事を書いていけば、自然とコンテンツ内に含まれていくはずです。

ですが、日本語表現は豊かで複雑なので、検索キーワードを全く使わなくても書けてしまうかもしれません。

現在は、それでも大丈夫なくらい、GoogleのAIは進化しています。でも、いくら進化しても所詮はロボットです。

検索キーワードと違う単語を使った文だと、検索意図に対する答えが、Googleに上手く伝わらないかもしれません。

なるべく、検索キーワードそのものを見出しや本文に使うようにしましょう。その方が確実です。但し、多過ぎない適切なキーワード使用量にしてください。

ユーザーエクスペリエンスの質の高さ

ユーザーエクスペリエンスとは、閲覧者の体験のことです。

「読んで良かった!」「こんなことまで!?」「使いやすっ!」といったような体験・感動・感激が生まれるようなページが理想です。

クリックされても、すぐブチっと閉じられてしまうようなページは、ユーザーエクスペリエンスが高いとは言えません。WEBページの滞在時間をチェックしていきましょう。

執筆者や内容に「経験、専門性、権威性、信頼性」がある

少し考えてみてください。

野球の経験が何もない筆者、野球について深く勉強していない(専門性の無い)筆者、野球を始めてたった2カ月しかたっていない(権威性の無い)筆者が、「野球の上達法」という記事を書いてたら、あなたはその筆者や記事を信頼できますか?

信頼できませんよね?

信頼性の無い筆者や記事は、大きくGoogleの評価を落とします。

この基準をGoogleは、「E-E-A-T」と呼んでいます。

E-E-A-T

- E:経験(Experience)

- E:専門性(Expertise)

- A:権威性(Authoritativeness)

- T:信頼性(Trustworthiness)

Googleは、このE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を非常に重く見ています。

なので、まずは、専門家やプロとしてのリアルな活動を充実させてください。その結果が検索順位にも表れてくるでしょう。

第三者から支持されているページである

もし、Googleの検索アルゴリズムが評価してくれなくても、一般の閲覧者が評価してくれれば、そのページの評価は高くなります。

たとえば、「この記事は良かった!」と、第三者がその人のブログで、あなたの記事を紹介(被リンク)してくれれば、そのページに1票入ったということです。

票(被リンク)は多い方が良いですが、これは自力でコントロールできるものではありません。なので、第三者に支持が多く得られるような良質な記事を書くしかありません。

お金を使って紹介(リンク)してもらう方法などはズルと見なされGoogleからペナルティを受ける可能性大です。また、大量の自作自演リンクもズルです。

紹介(被リンク)は量より質です。たとえば、一般人10人からのリンクはさほど評価されません。それよりも、その業界のトップの人の紹介(被リンク)1つの方が評価される可能性が高いです。

低品質のコンテンツとは

低品質のコンテンツとは?を簡単にまとめておきます。

- 嘘やデタラメ

- 古い

- いい加減

- 浅い

- 薄い

- また聞き

- 知ったかぶり

これらは全て当たり前のことですが、こういう記事を書いてはダメだということです。

Googleが定義する品質について、もっと詳しく知りたい方は、Googleの公式ページやGoogleのPDF資料をご覧ください。

➡︎品質評価ガイドライン(PDF)※全182ページ英語です

ユーザビリティ

ユーザビリティとは使いやすさのことです。

ユーザビリティについて、Googleは公に以下のように言っています。

Google のシステムでは、コンテンツのユーザビリティも考慮します。他のシグナルがどれも同等な場合、ユーザーにとって利用しやすいコンテンツの方がパフォーマンスは高くなります。たとえば、読み込みが速いモバイル対応のコンテンツのようなページ エクスペリエンスの要素は、モバイル ユーザーにとって重要な考慮事項であると判断します。

出典:コンテンツのユーザビリティ

- 見やすい

- 表示が速い

- 操作がしやすい

- 読み手を邪魔しない

といったことが重要です。

上記を判定する、Core Web Vitals(コア・ウェブ・バイタル)という指針がGoogleから発表されています。Core Web Vitals(コア・ウェブ・バイタル)は、検索ランク付けに使用されています。

➡︎ Core Web Vitals と Google 検索の検索結果について/Google公式

キャッチコピーを読んでいる途中なのにスライドして消えちゃったり、記事をゆっくり読もうと思っている時にいきなりバン!と関係ないポップアップがで出てきたり、記事を覆い隠す広告がスーっと出てきたり、こういうのは最悪ですよね?

パーソナライズ検索

パーソナライズ検索とは、利用者毎・個人毎に合わせた検索ということです。

純粋な評価以外である、以下のパーソナル要素によっても検索順位が変わる場合があります。利用者毎・個人毎に順位が変わる場合があります。

- 検索者の現在地

- 検索者が最近検索した履歴

- 検索設定

検索者の現在地

位置情報がオンの時は、その位置(現在地)を考慮した検索結果が表示されます。

たとえば、横浜市青葉台という場所で〔美容室 髪質改善〕と検索すれば、横浜市青葉台周辺の髪質改善でおすすめできる美容室がズラーっと出てきます。

検索者が最近検索した履歴

直近で検索した履歴が保存されていれば、その内容を考慮した検索結果が表示されます。

たとえば、自社サイトを自分で良く見ていた後に、狙っている検索キーワードで、自分のサイトが上位表示されても、単純に喜んで良いかは分かりません。

なぜなら、それは、直前にあなたがよく見てたサイトだから……という理由かもしれないからです。

そ場合は、検索履歴をオフにしたり、ブラウザのモードをプライベートモード(またはシークレットモード)などにして、検索し直してください。

検索設定

Google検索には、

- 検索設定

- 検索オプション

といったメニューがあります。

上記の設定内容に従って、検索対象を絞ったり減らしたりすることができます。

どれだけの人がこの設定機能を使うか分かりませんが、これらの設定により、あなたのページは除外さてしまう場合があります。

例)

検索オプションの最終更新 → 1年以内

この場合、もし、あなたのページが、1年以上前の記事であれば、たとえGoogleが高く評価した、検索者にとって有益で質の高い記事でも、検索結果には表示されません。

逆に、あなたのページが1年以内の記事で、もし、他のライバルページが全て古い記事であれば、あなたのページは楽々一気に1位表示となります。

まとめ

Googleが構築した検索の仕組み、検索アルゴリズム、クロール、検索順位の決め方、ランク付けなどは、非常に優れています。

そして、その検索の仕組みや検索順位の決め方は、検索者ファースト・閲覧者ファースト(自社やサイト運営者の利益ではなく、検索者や閲覧者の利益を最優先)に基づいています。

ということは、Googleの指針に従うべきです。結果、それがSEO対策(検索エンジン最適化対策)となりますし、AI検索最適化にもなります。

正しいSEO対策、および、AI検索最適化が行えれば、あなたのWEBサイトやWEBページは、上位に表示されるようになります。AIの回答に引用表示されるようになります。

あなたのホームページやブログへのアクセスを増やしたいですか?

であれば、SEO対策やAI検索最適化を行っていきましょう!

最後に、この記事のポイントをまとめておきます。

- ページのインデックス登録は必須

- XMLサイトマップを送信する

- 検索意図の答えを記事に書く

- 検索キーワードを記事に適切に含ませる

- 記事は最新の情報で更新する

- 経験・専門性・権威性のある信頼性の高い記事にする

- 第三者から支持されるような記事にする

- 使い勝手の良いサイトやページにする

Google検索順位の決め方や仕組みを知ることは重要です。その知識は、SEO(検索エンジン最適化)の第一歩ともなります。検索順位アップやアクセス数アップの第一歩となります。

ですが、もっと重要なのは、Googleの検索順位の決め方や仕組みを知った後に、あなたがどんな行動を起こすか?です。

さぁ、あなたは、まず何から取り組みますか?

おすすめ

ホームページやブログから集客していきたい方は、以下から学ぶことができます。初心者向けとなっています。

➡︎パソコン苦手でも、アクセス数を3倍5倍10倍にし、毎月安定的に見込み客を増やし続けていける『【無料】ホームページ集客講座(7つの特典つき)※初心者向け』

ホームページやブログが全く検索されない…という状況でお悩みの場合は、下記の記事もチェックしてみてください。

➡︎ WordPressページが検索されない【19の原因と対策ガイド】

➡︎ ホームページ集客できない12の原因【保存版】初心者向け

➡︎ ホームページが検索に出てこない?【初心者が陥る11の原因と対策】

➡︎ ホームページをGoogle検索に引っかかるようにする【25の方法】

➡︎Google検索上位表示の条件とは?【31個をわかりやすく解説】

その他の関連記事

➡︎ AI検索の仕組み6ステップの流れ【初心者向けにわかりやすく解説】

➡︎【初心者向け】Googleインデックスの時間を早める5つの方法

筆者情報

在宅ビジネスで、検索から月間5万アクセス、月商362万を達成。自分が商品という人向けに「SNSも広告を使わずにホームページを自動集客マシーンにする方法」を展開中。(スマートプランオフィス代表)➡︎有益な無料プレゼントはこちら