Google「AIによる概要」上位表示10のポイント【実証済】

更新日:2025年11月5日 筆者:鈴木俊雄

Googleの「AIによる概要」の中に、あなたの記事コンテンツを上位表示させるためには、いくつかのポイントを知っておく必要があります。

「AIによる概要」上位表示10のポイント

- 検索意図に焦点を当てた質問にすぐ答える

- ニッチで具体的なキーワードも想定する

- 簡潔な文章でわかりやすく伝わりやすくする

- 経験、専門性、権威性、信頼性を重視する

- AIやプログラムが読みやすい形を使用する

- コンテンツを常に新鮮で最新の状態に保つ

- 砕けすぎない自然で会話的なトーンで書く

- 単独記事ではなくコンテンツ群を構築する

- 質の高い外部からの被リンクを獲得する

- ネット全体でのエンティティ認知度を高める

上記は、有料コンテンツ『Google「AIによる概要」上位表示33のポイント』の中から、とくに重要なものを抜粋して集約したものになっています。

ですが、この10個だけでも(2〜3つ対策するだけでも)成果は出ていますので、まずは試しに、この10個を実践してみてください。

注:いかなるケースでも成果が得られるわけではありません。競合サイトの状況や、あなたのサービスコンセプトやサイト全体の質などによって結果は変わってきます。

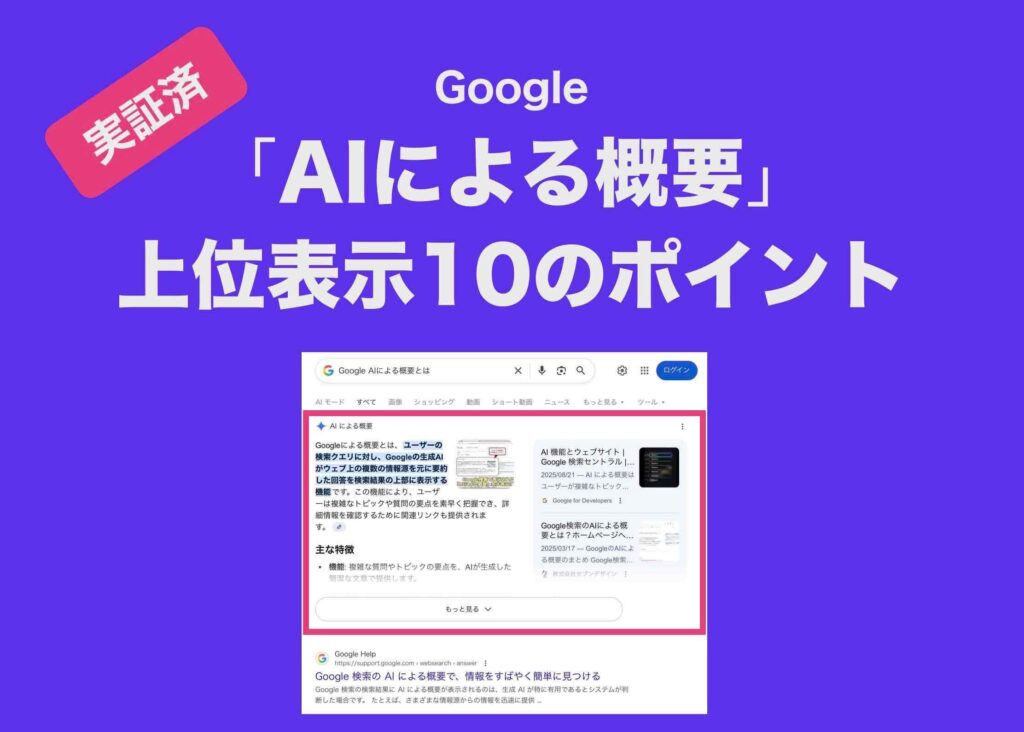

「AIによる概要」上位表示の実例

以下は、私の例ですが、多くの検索キーワードで「AIによる概要」に引用表示されています。私のクライアントさんたちも同様の結果を得られています。

例:[AI検索最適化 必要性][WordPress 線を引く][SEO対策 Lightningテーマ][オウンドメディア 作成方法 個人]で検索した場合。

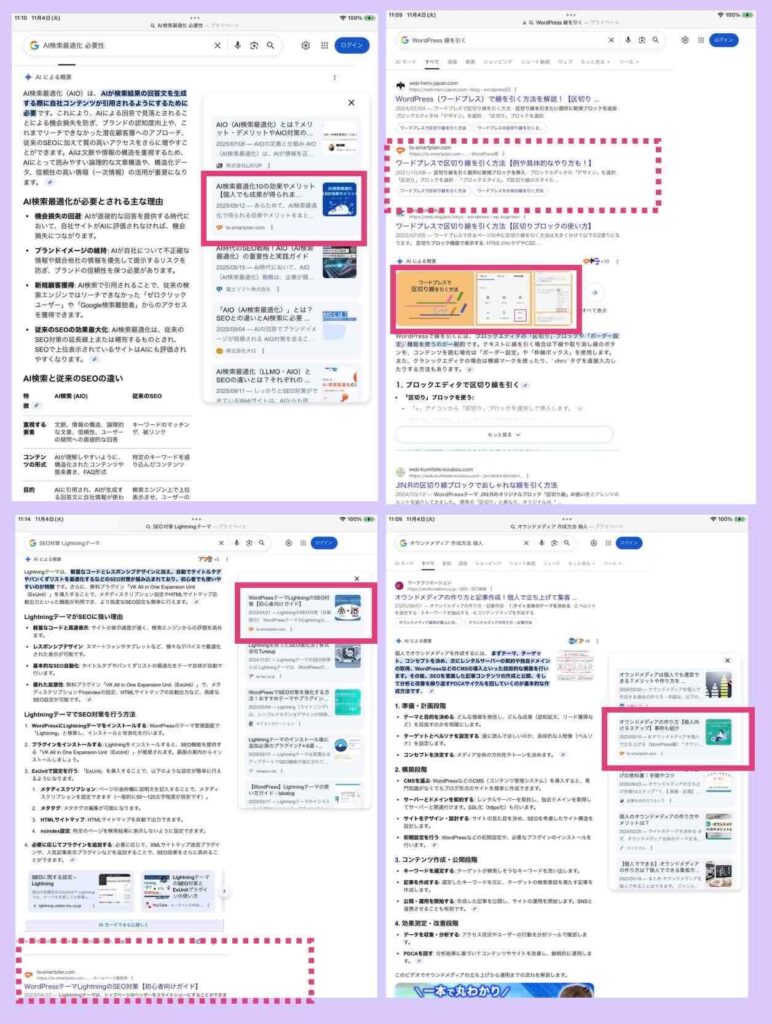

今、見ていただいてる、この記事も、いくつかの検索キーワードで「AIによる概要」に上位表示されています。(公開日から16日後のに確認してみたら1位に表示されていました)

この記事、従来の検索結果順位では4位なのですが、「AIによる概要」は1位表示となっており、画像までも引用表示されています。🎉

あなたも同じ結果を得られるのか?

あなたも同じ結果は得られます。「AIによる概要」の中に、あなたのホームページやブログ記事を表示させることはできます。すると、アクセスが増えていきます。

この記事では、そうするための方法を説明していきます。

それでは、さっそくいきましょう。

【 目次 】

Google「AIによる概要」上位表示10のポイント

Googleの「AIによる概要」の中に上位表示させるポイントを一つ一つ説明していきます。理解・納得できたら、すぐ実践するようにしてください(ライバルはもう行動を始めています!)。

- 検索意図に焦点を当てた質問にすぐ答える

- ニッチで具体的なキーワードも想定する

- 簡潔な文章でわかりやすく伝わりやすくする

- 経験、専門性、権威性、信頼性を重視する

- AIやプログラムが読みやすい形を使用する

- コンテンツを常に新鮮で最新の状態に保つ

- 砕けすぎない自然で会話的なトーンで書く

- 単独記事ではなくコンテンツ群を構築する

- 質の高い外部からの被リンクを獲得する

- ネット全体でのエンティティ認知度を高める

1.検索意図に焦点を当てた質問にすぐ答える

Googleの「AIによる概要」は、検索者のクエリ(質問)に対して、すぐに答えることを目的として用意された機能です。

なので、あなたは、検索意図(検索者の意図)に焦点を当てた問題や質問に対して、的確に答える記事を作成してください。そして、次がさらに重要です。

答えの要約は、なるべく記事の冒頭の方で提示してください。

なぜなら、検索してくる人はすぐに答えを知りたいからです。そして、「AIによる概要」も同じです。すぐに答えを知りたいのです。

今読んでいただいてる、この記事の冒頭をご覧ください。答えの要約が掲載されていますよね。

検索クエリ(質問)の答えを記事の冒頭で要約・明示することで、SEO効果が実際に向上した事例は、国内外で多数報告されています。

これにより「AIによる概要」にも上位表示されやすくなります。

2.ニッチで具体的なキーワードも想定する

「AIによる概要」は、一般的で短いキーワードだけでなく、具体的で長い検索キーワードにもヒットするコンテンツが表示されやすいです。

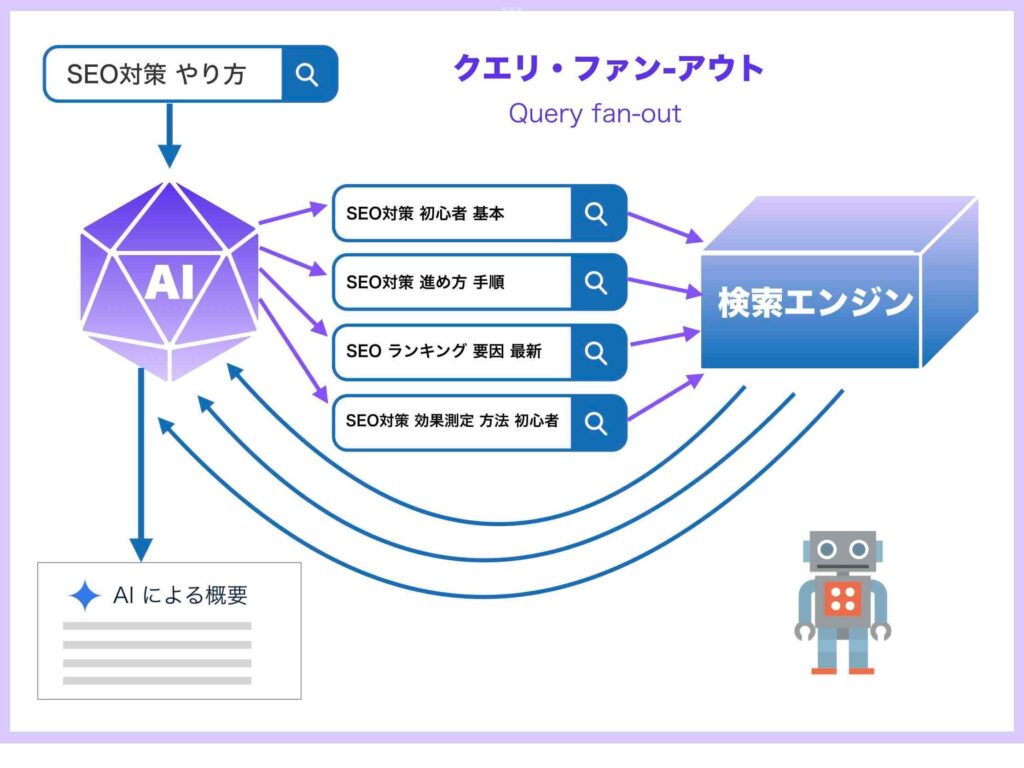

なぜなら、「AIによる概要」は、クエリ・ファンアウト(Query fan-out)という技術を使っているからです。

AI による概要と AI モードは、「クエリ ファンアウト」手法を使う場合があります。これは、関連する複数のサブトピックやデータソースに対して検索を実行し、それをもとに回答を組み立てる手法です。

引用元:AI機能とウェブサイト 検索での AI 機能の仕組み/Google Search Centralより

クエリ・ファンアウトとは、入力された検索キーワードに対して、網羅的な回答をするために、さらに細かい複数の検索キーワードを自動生成する技術です。

たとえば、メインの検索キーワードが、

- [SEO対策 やり方]

であれば、

- [SEO対策 初心者 基本]

- [SEO対策 進め方 手順]

- [初心者向け SEO対策 ツール おすすめ]

- [SEO ランキング 要因 最新]

- [SEO対策 効果測定 方法 初心者]

など複数の検索キーワードが、裏で自動生成されて検索されます。

このため、具体的で細かく長い検索キーワードにヒットするコンテンツも「AIによる概要」に表示されやすくなるというわけですね。

つまり、検索ボリュームが0回のような、ニッチで複雑な検索キーワードを狙った記事でも「AIによる概要」に表示される可能性があるということです。

3.簡潔な文章でわかりやすく伝わりやすくする

「AIによる概要」のためだけではなく、人間(読者)に対しても、簡潔な文章で、わかりやすく伝わりやすくするということは重要です。

具体的には、読者が普段は使わない、難しく堅苦しい、漢字、用語、カタカナ語、言い回し、などは使わないでください。

例:気取った難しい文章 vs 読み手のための簡単な文章

- NG:現代ビジネス環境における競争優位性の確立を鑑み、当社は持続的成長を志向する戦略的パラダイムのAI時代の再構築を推進しております。本件プロジェクトにおけるパフォーマンスのオプティマイゼーションをアジェンダ化し、ステークホルダーとのシナジーをマキシマイズするためのフレームワークを再定義いたします。(147文字)

- OK:AI時代も成長を続けることが重要です。このプロジェクトをもっと効率よく進めるため、関係者が力を合わせて成果を高めていく新案を発表します。(68文字)

前者のNGパターンは、読み手のことを考えていない人が書く気取った文章です。あなたはもっと簡単な文章で読者に説明してあげてください。

段落文字数の目安

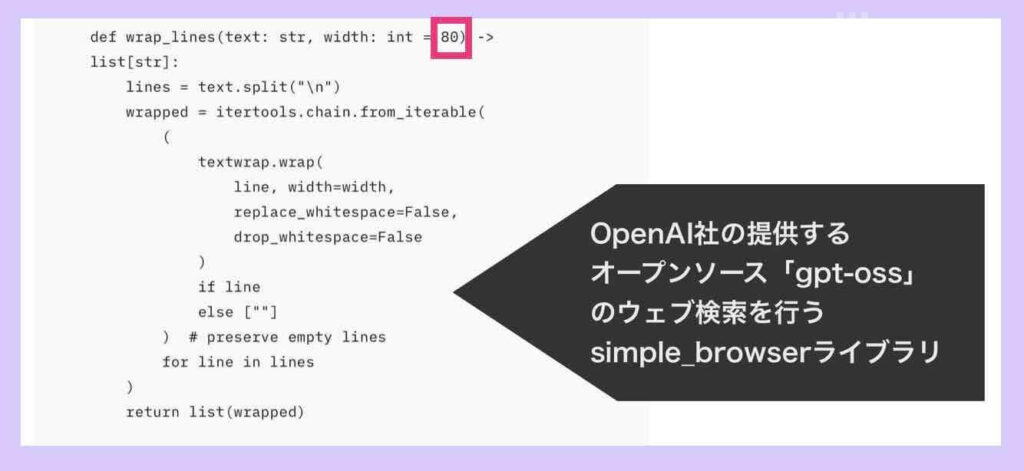

また、一つの段落の文字数は80文字以内(※)を目安にしてください。

根拠:OpenAI社のオープンソース「gpt-oss」のソースコードを解析した結果、80文字で区切っていたため。

この80という文字数は「gpt-oss」に限った話ですし、目安なのでガチガチに守る必要はありません。ですが、このくらいの長さの段落が読みやすいですよね。意識はしておきましょう。

とにかく、わかりやすい記事こそ最強ということを覚えておいてください。

4.経験、専門性、権威性、信頼性を重視する

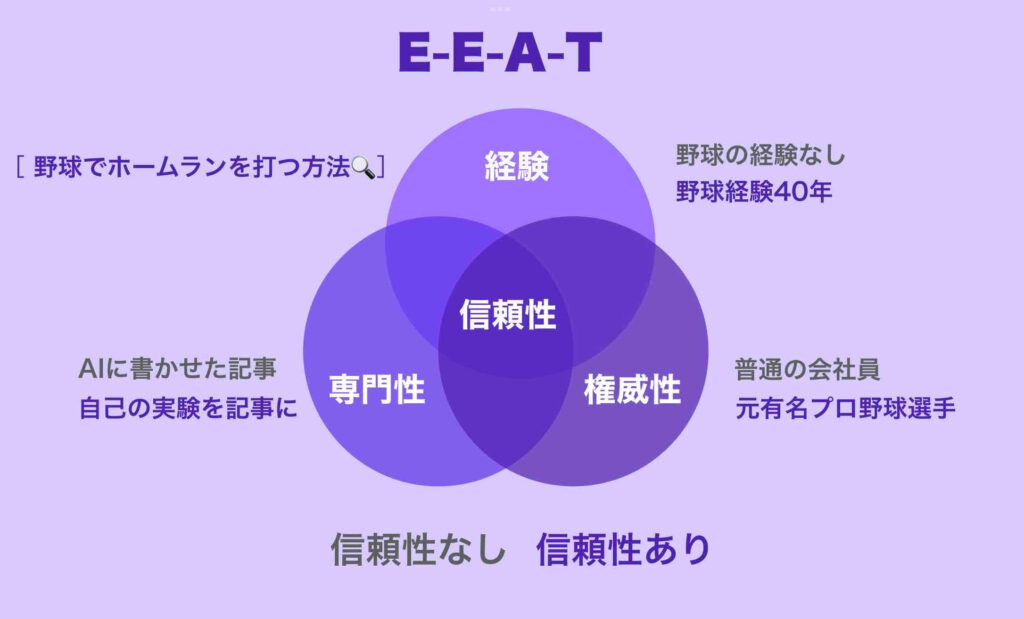

Googleが定めた、SEOで重要となる E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)は、「AIによる概要」においても重要です。

> E-E-A-Tと品質評価ガイドラインについて/Google Search Central

E(Experience:経験)

あなたは、実際にその分野を体験・実践していますか(自分の体験談・現場での実績・一次情報などを記載していますか)?

E(Expertise:専門性)

あなたには、その分野に関する専門知識やスキルがありますか(資格・職歴・専門的な解説などを記載していますか)?

A(Authoritativeness:権威性)

あなたは、もしくは、あなたのサイトは、その分野で著名ですか(他者からの評価、被リンク、メディア掲載、著名な団体所属などがありますか)?

T(Trustworthiness:信頼性)

その他(透明性・正確性・運営者情報・出典の明示など)サイト全体、記事全体を通して信頼できるウェブコンテンツになっていますか?

これら全てが100点の場合、全てが50点の場合、どこかが0点の場合、どの情報を「AIによる概要」が引用するでしょうか?

もちろん、そこまで完璧を目指さなくても大丈夫です。私たちのような個人や弱者が満点になることは無理だからです(特に権威性は厳しいですよね)。ただ、できることは対応しておいてください。

あなたのサイトや記事コンテンツが、信頼できるということをAIに示すために、あなた自身をオープンに表現するよう努めてください。

5.AIやプログラムが読みやすい形を使用する

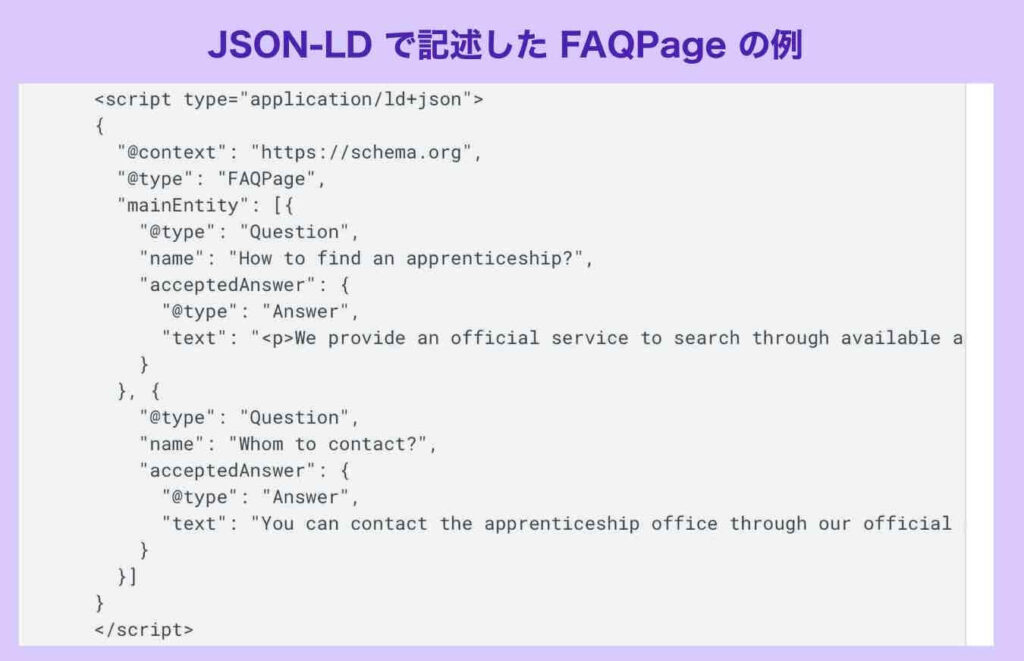

FAQ(よくある質問)、ハウツー、レシピ、などのスキーママークアップ(構造化データ)を追加すると、Googleがコンテンツの文脈をより深く理解するのを助けます。

スキーママークアップ(構造化データ)とは

スキーママークアップ(構造化データ)とは、「この部分はFAQ(よくある質問)ですよ」や「この部分はレシピですよ」といったように明示してあげる機械的な印です。

> Google検索がサポートする構造化データマークアップの種類/Google Search Central

なぜ、スキーママークアップ(構造化データ)がAIにとって良いのか?

スキーママークアップ(構造化データ)の有無の差を下記のイメージで理解してください。たとえば、FAQの場合。

- なし:Q.AI-Overbewとは? A.AIが導き出した回答のまとめです。

- あり:“ここからはFAQです”Q.AI-Overbewとは? A.AIが導き出した回答のまとめです。“ここまでがFAQです”

マークアップ無しだと、「はぁ?Qって何?Aって何?」となる可能性もありますよね。でも、マークアップがあれば、「はいはい、ここはFAQなのね」と迷いません。AIが理解しやすくなります。

“ここからはFAQです”などの部分は実際にはコードで記述します。具体的には、下記のようなイメージです。

JSON-LD で記述した FAQPage の例

私はコードなんて書けないので対応できないのですが?

WordPressであれば、著名なWordPressテーマを採用していれば、スキーママークアップ(構造化データ)は任意か自動で、初心者でも簡単にノーコードで設定できるようになっています。おそらく、他の著名なサイト作成ツールであれば、同じような機能が実装されているはずですよ。コードなんて書く必要はありません。

6.コンテンツを常に新鮮で最新の状態に保つ

Googleの「AIによる概要」は、新しく鮮度の高い情報を好みます。

なので、定期的に記事コンテンツを見直し、古い情報になっていないか、新しく追加すべき情報がないかなどを確認してください。

修正のいらない記事の場合は、無理に更新する必要はありません。でも、本当に何も修正すべきことはないか、じっくり検証することは重要です。

自分の視野は想像以上に狭いものです。なので、第三者チェックが有効です(できれば専門家にお願いするのがベスト)。

7.砕けすぎない自然で会話的なトーンで書く

AIは、自然な言葉で、自然な流れで、自然で会話的なトーンで書かれたコンテンツを好むと言われています。

凝った文章、カッコつけた文章、面白い文章、にする必要はありません。

堅苦しい専門用語を避け、読者に直接語りかけるような会話的なスタイルを心がけましょう。ただし、砕けすぎない程度にですね。

注意:単に日付だけ変えてもダメです。Googleは更新前後の差異の量までチェックしています。ズルいやり方だと見られる可能性ありです。

8.単独記事ではなくコンテンツ群を構築する

1つだけポツンと浮いてる記事は信頼性が低くなる可能性があります。

そこで、特定のトピックに関する包括的なコンテンツ群(トピッククラスター)を作成することで、その分野における専門性や権威性、信頼性を示します。

たとえば、こんな感じです。

- ×単独:AIによる概要に引用させる方法

- ◎群:自サイトをAIに引用させる方法

- └ AIによる概要に引用させる方法

- └ ChatGPTに引用させる方法

- └ ChatGPTに引用させる方法

- └ Geminiに引用させる方法

もう一つ。[カレーの作り方]のコンテンツ群(トピッククラスター)だとこんなイメージです。

コンテンツ群は、それぞれの記事を内部リンクでつなげてください。でないと、それぞれ単独の浮いてる記事だと勘違いされてしまいます。

9.質の高い外部からの被リンクを獲得する

被リンクの獲得は、昔から存在するSEO対策の一つでもありますが、対AIに対しても、質の高い外部からの被リンクを獲得することは重要です。

被リンク:第三者のウェブサイトが、あなたのサイトや記事へのリンクを貼って紹介してくれること。

質の高いウェブサイト(たとえば大企業や政府関連、もしくは、関連性の高い相手など)からの被リンクは、GoogleのAIに対して強力な信頼のシグナルとなります(質の低い被リンクは評価されません)。

ただ、被リンクは頑張って得られるものではありません。営業行為などで被リンクを意図的に増やすとペナルティ(検索結果に一切出てこないように罰せられる)を受ける可能性もあります。

人々が思わず自然に引用したくなってしまう(ついリンクを貼ってしまう)、そんな良質なコンテンツ作成に努めてください。

10.ネット全体でのエンティティ認知度を高める

AIは、サイトや記事の質だけを見て評価をするわけではありません。実は、もっと広くチェックしています。

何をチェックしているかというと「エンティティ」です。エンティティというのは説明が難しいのですが、「実態」だと思ってもらえればOKです。

人物、場所、組織、事、物、商品、ブランド、概念など、他と区別できる一意性や固有名称をもった現実世界の「実態」だと思ってください。

たとえば、この筆者は本当に実在するのか?、どこに所属しているのか?、SNS上でもあなたを確認できるか?SNS上で言及されているか?、雑誌や広報誌に載ったことがあるか?、メディアへの出演はあるか? などなど。

ただし、私のような個人事業者がここに本気になると、あっちもこっちもと活動範囲が広く多くなりすぎてパンクしてしまいます。

なので、重要なことではありますが、バランスを考えて、できる範囲に留めておいても良いかと思います。私もここは手を抜いています。

厳選10のポイント まとめ

上記は有料コンテンツ『Google「AIによる概要」上位表示33のポイント』から、とくに重要なものを抜粋して集約したポイントになっています。

ですが、この10個だけでも成果は出ます。いや、あなたの状況によっては1つか2つ対応するだけでも結果が出ることがあります。

一気に全部対応する必要はありません。あなたのペースで一つ一つ対応していけば結果は出ます。一番重要なことは「継続」です。

「AIによる概要」に表示させることの必要性やメリット

Googleの「AIによる概要」に限らず、ChatGPTやGeminiなど、その他のAIの回答にも表示させられると、効果は何倍にもなります。

「AIによる概要」に表示させることの必要性

AI検索最適化の必要性がわかる7つの理由

- Google検索結果の質が悪いのでAI検索をします

- Google検索での調査は大変ですがAI検索は楽です

- AI検索なら検索キーワードに悩む必要ありません

- 複雑で具体的なことを調べるならAI検索が適してます

- 今まで聞けなかったこともAI検索になら聞けます

- 2028年にはAI検索がGoogle検索を抜かします

- AI検索最適化により多くのメリットを得られます

詳しくは、下記の記事にまとめてあります。もし、興味があれば、こちらもご覧ください。

「AIによる概要」に表示させることのメリット

AI検索最適化10の効果やメリット

- Google検索離脱者のアクセスの獲得

- ゼロクリックユーザーのアクセスの獲得

- 劇的4倍以上のコンバージョン価値アップ

- 自然と得られる質の高いアクセスの獲得

- ブランディングの確立で選ばれやすくなる

- 今始めておけば圧倒的な先行者利益に

- 未開拓の潜在顧客層へのリーチ拡大

- 従来のGoogle検索からもアクセス増

- SEO効果がゼロだった記事にもアクセス

- 集客が楽になり稼働時間や広告費が減る

詳しくは、下記の記事にまとめてあります。もし、興味があれば、こちらもご覧ください。

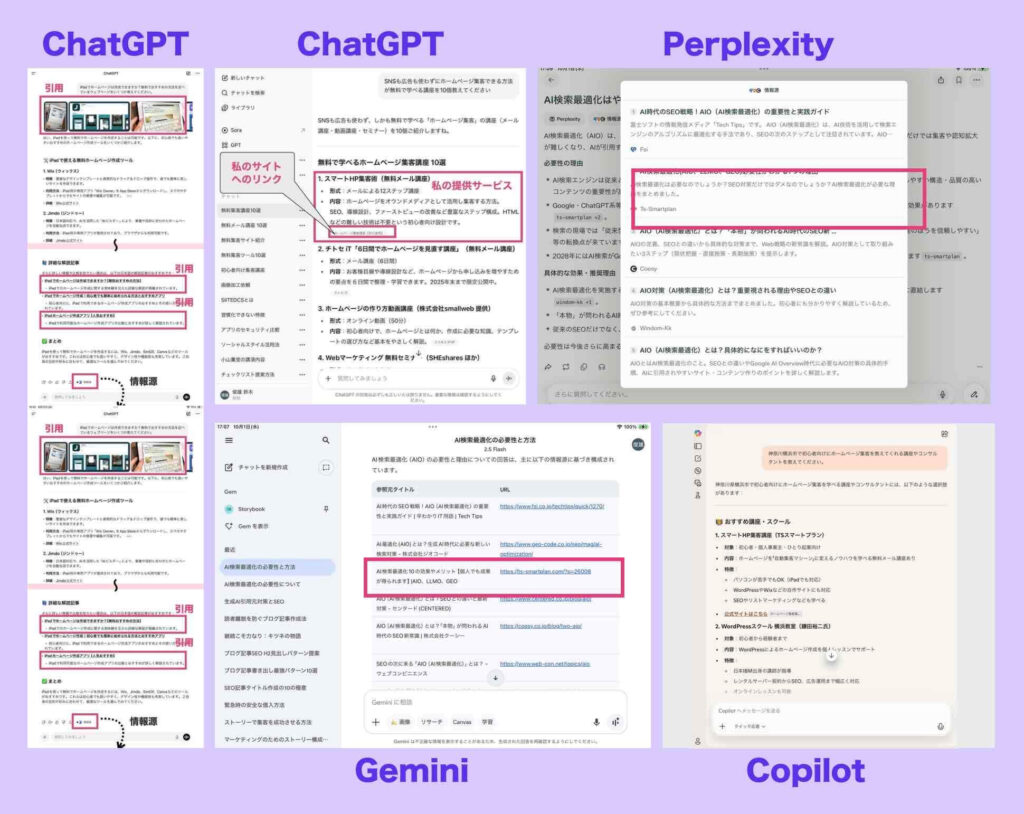

ChatGPTやGeminiなど他のAIにも引用される方法

世の中には「AIによる概要」以外にも、たくさんのAIサービスがありますよね。たとえば、以下のように。

あなたのコンテンツを表示できるその他のAIサービス

下記は、あなたのホームページやブログを表示してくれる、その他のAIサービスです。こんなにあります。

- Google検索 AIによる概要

- Google検索 AIモード

- Yahoo!検索 AIアシスタント

- Bing検索 Copilot Search

- ChatGPT

- Gemini

- Claude

- Copilot

- Perplexity

- GenSpark

- Felo

- その他

ちょっと想像してみてください。

Googleの「AIによる概要」だけでなく、これら全てのAIサービスに、あなたのサイトや記事が情報源として表示されたらどうでしょうか?

- アクセスは減るでしょうか?増えるでしょうか?

- 新規の見込み客リストは?減る?増える?

- 集客は?減る?増える?

- 売上は?落ちる?上がる?

当然、答えは後者ですよね。

AI時代は、AIに引用表示されることが必須です。

もちろん、一気に全部のサービスに表示させることは難しいです。なぜなら、それぞれ別の会社の別のAIシステムが動いているわけですからね。仕様やアルゴリズムなどが違います。

ですが、6割〜7割のAIサービスには、一気に表示させられることはあります。

これからのアクセス発生源チャネル

今までは、

- ウェブ検索 → アクセス

- SNS閲覧 → アクセス

- ウェブ広告 → アクセス

が主なアクセス発生源でしたが、これからは、新たに、

- AIサービス → アクセス

が主軸として加わります。というか、もうすでに加わっていますよね。

ChatGPTなど、各種AIサービスの回答に引用される情報源として、あなたのサイトや記事が引用表示されるには何をすれば良いのでしょうか?

そうするためには、この記事で述べた10のポイントよりも、もうすこし対応することがあります。SEO対策もしっかり行なっておく必要があります。

ですが、まずは、この記事で述べた10のポイントだけでもやってみてください。成果につながる可能性は十分にあります。

・・・

Googleにも、ChatGPTにも、Geminiにも、これら全てのAIサービスに、あなたのサイトや記事を表示させるための方法を知りたい方は、下記のセッションにご参加ください。

> Google検索&AI検索最適化 初心者向け入門講座 ※準備中🙇♂️

よくある質問

「AIによる概要」に関連するよくある質問と回答をいくつか載せておきます。

「AI Overvews」とは何ですか?

「AIによる概要」のことです。Yahoo!検索の「AIアシスタント」や、Bing検索の「Copilot Search」も同様の機能です。

AIによる概要の表示をオフにする方法はありますか?

「AIによる概要」は、Google検索のコア機能です。表示をオフにはできません。ただし、検索後にウェブフィルタを選択すると、「AIによる概要」表示なしで、従来のテキストベースのリンクのみを表示します。

「AIによる概要」が検索結果に出ないのですが?

「AIによる概要」は、必ず検索結果上に表示されるわけではありません。妥当な検索結果(引用元となる情報源)が得られないときなどは表示されないケースもあります。

「AIによる概要」に引用表示するために最適化することを何と言いますか?

従来のSEO(Search Engine Optimization)に対して、GEO(Generative Engine Optimization)や、AEO(Answer Engine Optimization)と言われることが多いですが、まだSEOのように用語として定着はしていません。

まとめ:「AIによる概要」に引用表示させましょう

Googleの「AIによる概要」に表示させることはメリットしかありません。そう思いませんか? 同じく、Yahoo!検索やBing検索の同機能についても同じです。

さらには、ChatGPTやGeniniなど、各種生成AIサービスに表示させることもメリットしかありません。

あなたのホームページやブログが、さまざまなAIサービスの回答にバンバン表示されたたらどうなるでしょうか?プラスしかないですよね?

ぜひ、対応を進めてください。

筆者情報

在宅ビジネスで、検索から月間5万アクセス、月商362万を達成。自分が商品という人向けに「SNSも広告を使わずにホームページを自動集客マシーンにする方法」を展開中。(スマートプランオフィス代表)➡︎有益な無料プレゼントはこちら