AI検索の仕組み6ステップの流れ【初心者向けにわかりやすく解説】

更新日:2025年9月23日 筆者:鈴木俊雄

ChatGPTなどの生成AIツールがウェブ検索を行うとき、一体どのような仕組みで検索をしているのでしょうか?

その仕組み(RAG※など)が分かれば、あなたのホームページやブログ記事をAIの出力する回答に表示させることができるかもしれません。そうなれば、アクセス数のアップにつながっていきます。

※ RAGについては後ほど詳しく解説しています。

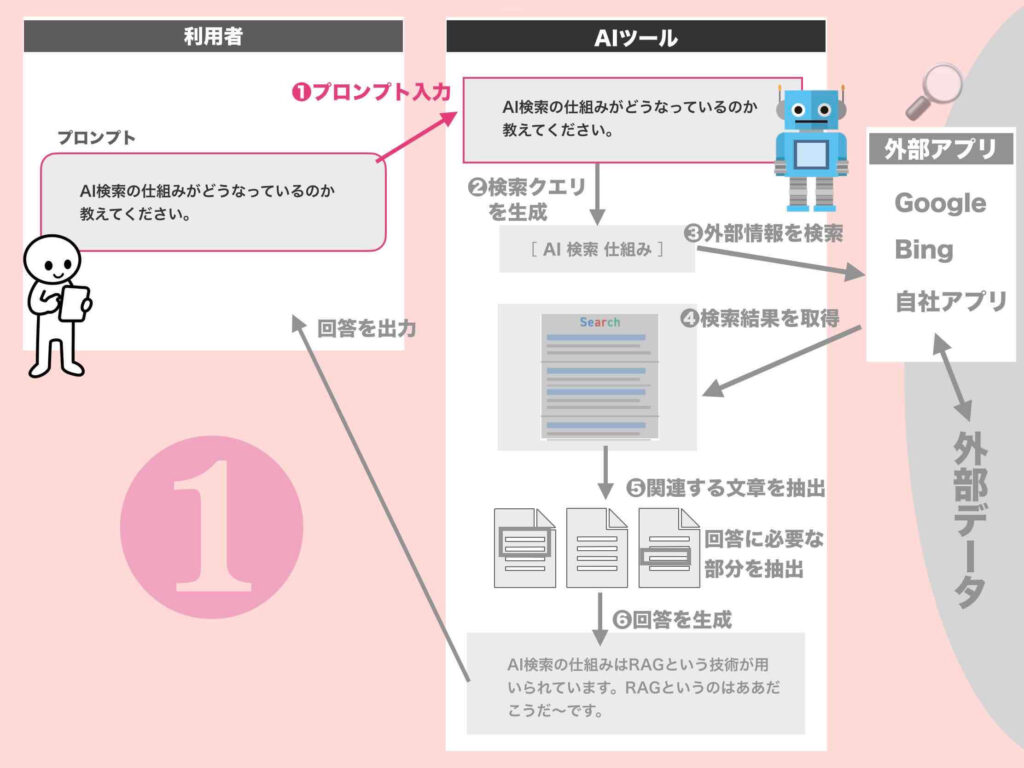

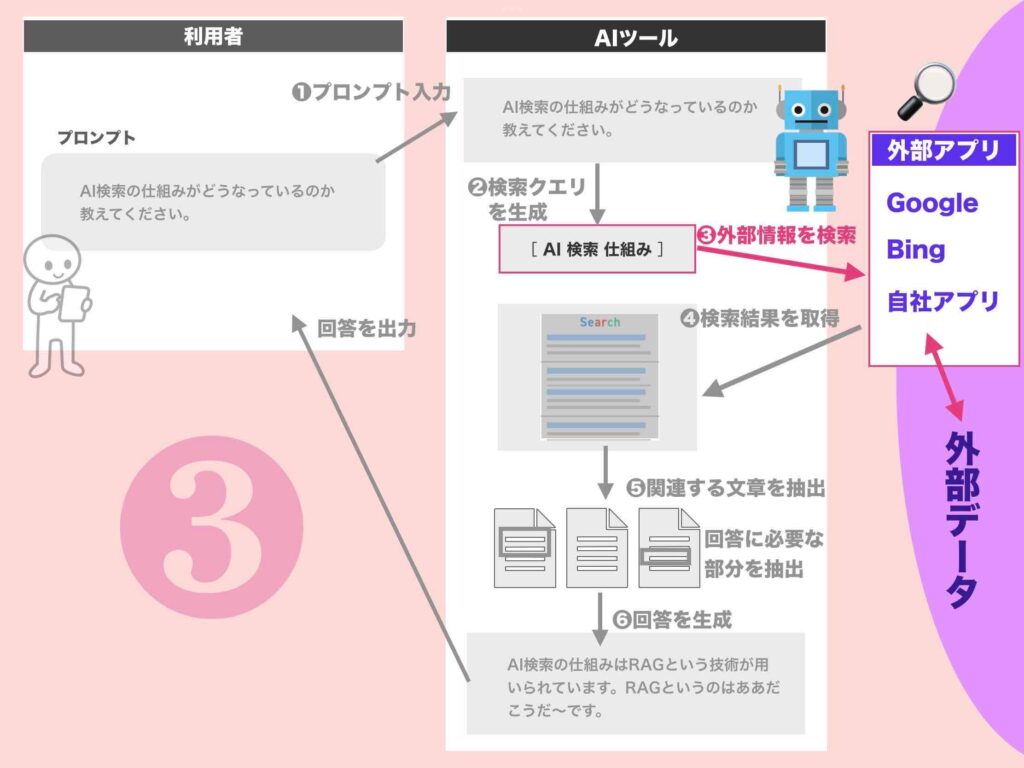

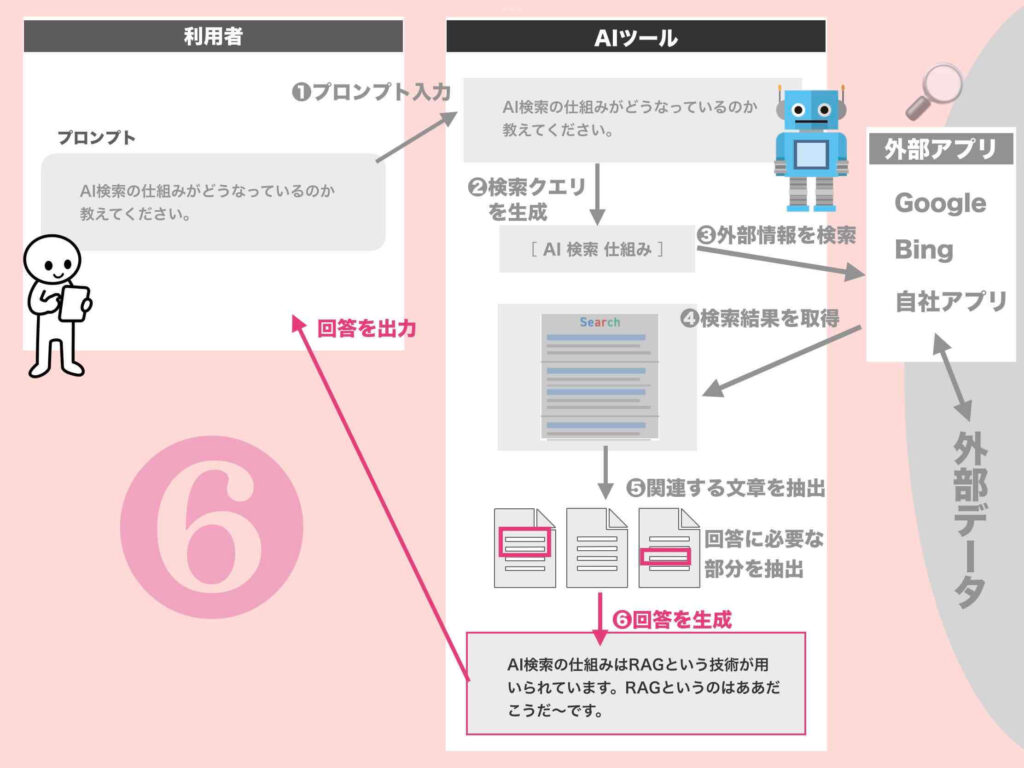

AIツールがウェブ検索を行う仕組みは下記の6ステップの流れで行われます。

AIウェブ検索の仕組み6ステップ

- ユーザーが入力したプロンプト文を受け取る

- プロンプト文の文脈に沿って検索クエリを生成する

- 検索エンジンに検索クエリを渡してウェブを検索する

- 検索結果から検索クエリに合致するコンテンツを選択し取得する

- ページを開いてクエリの答えとなるテキスト部分を抽出する

- 抽出したテキストをベースに回答を生成して出力する

※ 上記6ステップについては後ほど詳しく解説しています

この記事は、

- ChatGPTなどAIツールのウェブ検索の仕組みってどうなってるの?

- 検索エンジン最適化(SEO)とAI検索最適化(AIO、LLMO、GEO ※)ってどう違うの?

- AIの回答に、自分のホームページやブログが引用されたい!そこからのアクセスを増やしていきたい!

といったような思いのある人へ向けてまとめています。

※ AI検索最適化:AI回答に引用されるようにホームページやブログ記事などを最適化すること。専門的には、AIO、LLMO、GEOなどと呼ばれます。

あなたは、この記事を読むことによって、

- 生成AIがどのような仕組みでウェブ検索をしているのか分かります。

- AI検索最適化で何を行っていけば良いかが分かります。

- AI検索最適化を行うことによってホームページやブログへのアクセス増など多くのメリットが得られるようになります。

※ 当記事の内容には、ChatGPTのOpenAI社のオープンソース「got-oss」のウェブ検索モジュールの解析結果も反映しています。

got-ossの検索モジュールの中身はこんな感じです↓

こちらもオススメ

AI検索最適化の必要性やメリットを知りたい場合は、以下の記事もおすすめです。

> AI検索最適化(AIO、LLMO、GEO)必要性がわかる7つの理由

> AI検索最適化10の効果やメリット【個人でも成果が得られます】|AIO、LLMO、GEO

【 目次 】

AI検索の仕組み6ステップの流れを説明する前に

まず、先に言っておきます。私はAIの専門家ではありません。

私は、ウェブ集客が苦手な方向けに、「SNSも広告も使わず、ホームページやブログへのアクセスを増やし、新規契約を獲得していく方法」を教えている者です。

なんですが、ホームページやブログで集客していくには、ChatGPTなどAIからのアクセスも無視できなくなっています。なので、AI検索の仕組みを時間をかけて勉強してきたわけです。

その結果をギュッとまとめたのが、この記事です。

ですから、バリバリのAI技術者さんは、物足りないと思うので、他の情報をお探しください。

当記事の執筆にAIは一切使用していません。私が責任もって提供する記事コンテンツです。どうぞご安心ください。

AIウェブ検索のRAGという技術

まず、RAG(検索拡張生成)というものを説明をしておきます。

なぜ、RAGを最初に説明するかというと、AIウェブ検索の中核を担う技術がRAGだからです。ですが、分からない人が多いと思いますので、先にかるく説明しておきます。

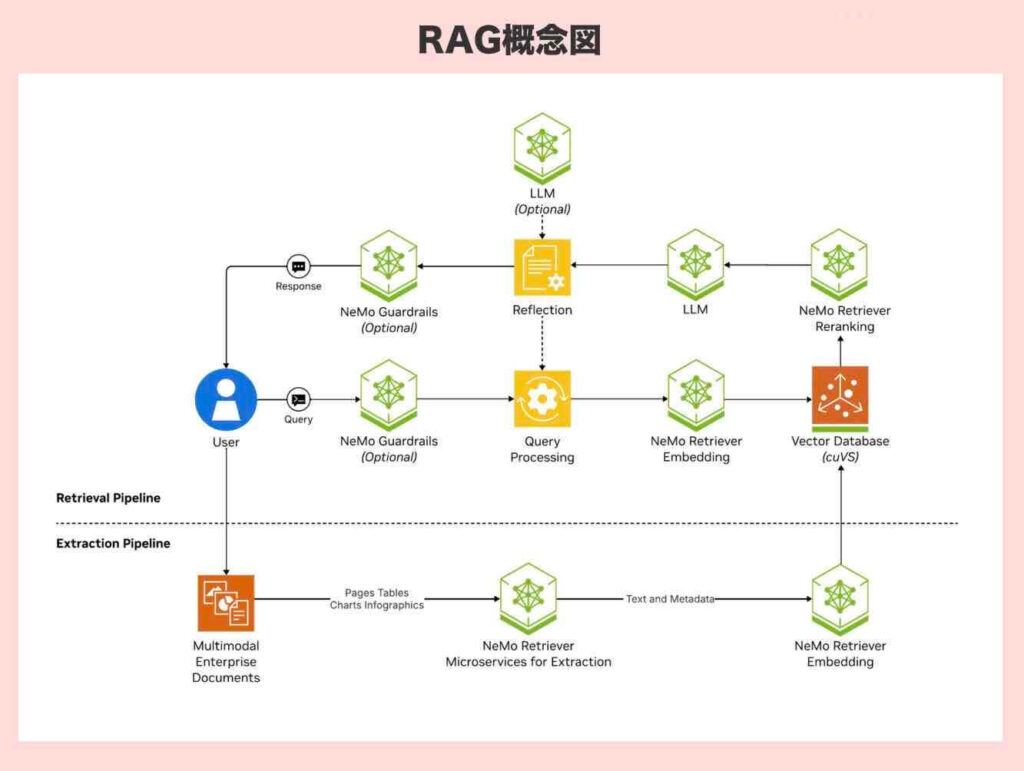

RAGの概念図

RAG:Retrieval-Augmented Generation(検索拡張生成)

RAGとは、AIの頭脳(大規模言語モデル(LLM))が、まだ学習できていない情報の穴を埋めるために、最新の正しい情報を外部のデータから取り込む技術のことです。

RAGの概念図

下記がRAGの概念図(出典:NVIDIA)です。

※下記の図は理解できなくても大丈夫です。

この図、なんだかよく分かりませんよね。

私も同じです。でも、安心してください。あなたがAI技術者かAI学者でなければ、このレベルで理解する必要はないです。

普通にビジネスをしている私と同じ一般人であれば、私がまとめたRAGの概念図(下記参照)が理解できれば、それで十分です。

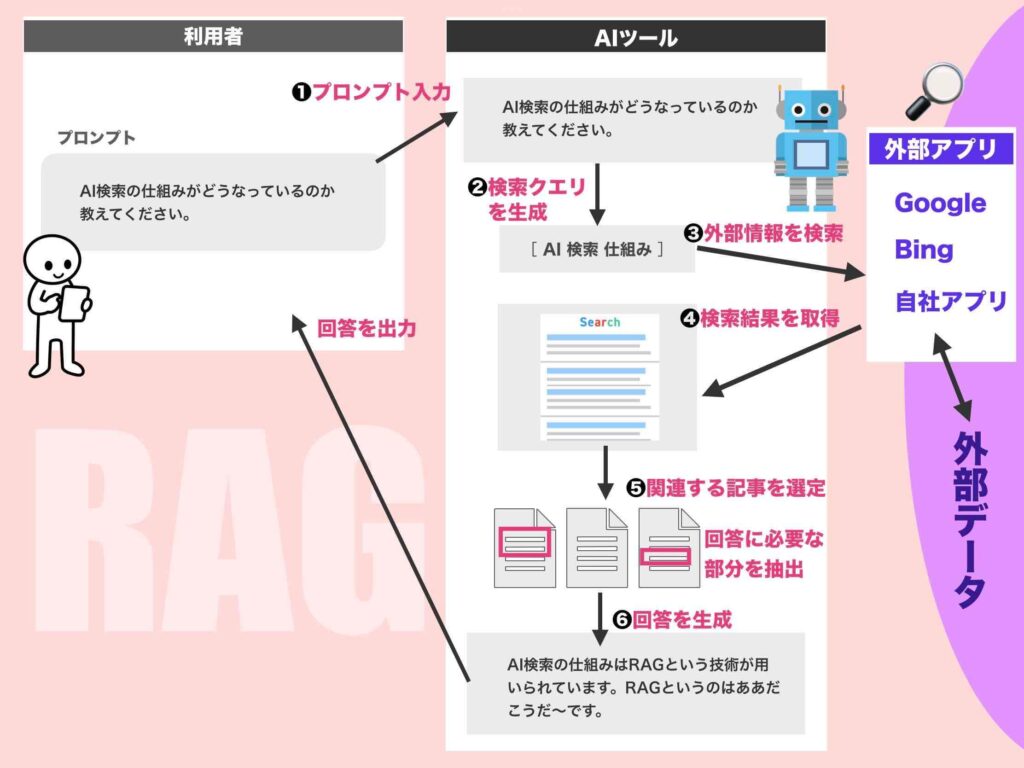

RAGの概念図(私が作成したバージョン)

こちらが、私がまとめたRAGの概念図です。

これなら、なんとなくでも分かってもらえるのではないでしょうか?

もう少しだけRAGの説明を続けていきます。

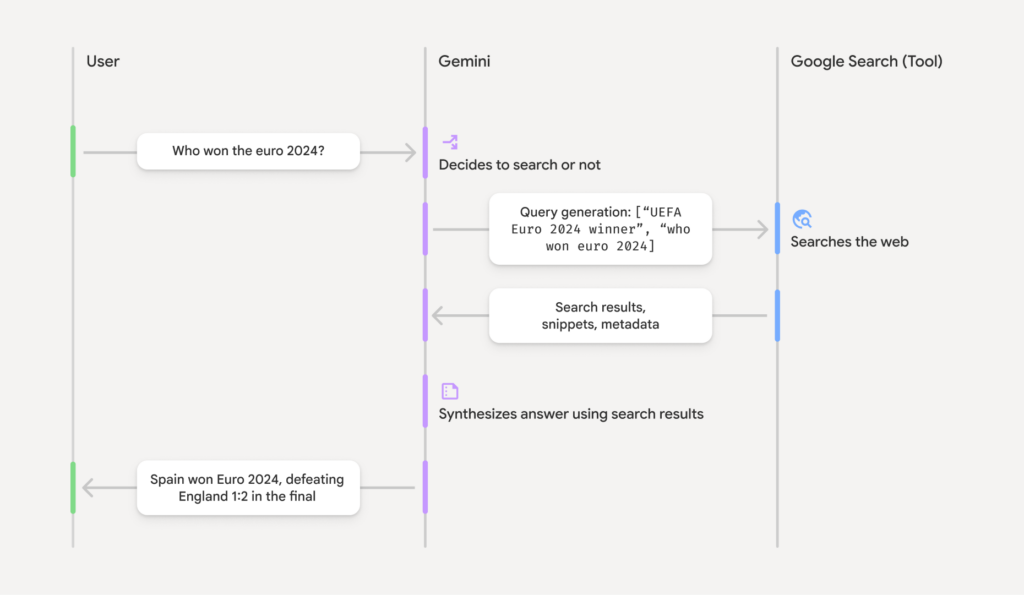

参考)Google Gemini の説明

GoogleのGeniniでは、「Google 検索によるグラウンディング」というページでAI検索の仕組みについての概念図を掲載しています。

RAGの概要説明

上記の概念図の「外部のデータ」は、本来のRAGの定義だと、社内ドキュメントなどを指します。

ですが、ここではインターネット上のウェブサイトなども外部のデータとして表現しています。その中には、あなたのホームページやブログも存在しているということになります。

このRAGの技術によって、AIの回答精度や信頼性はより向上するというわけですね。

そうなれば、ハルシネーション(AIが嘘やデタラメを出してくること)も減るということになります。

それを実験してみました。

ウェブ検索ありとウェブ検索無しのハルシネーション実験

”ウェブ検索あり“でのAI回答と、”ウェブ検索無し“でのAI回答の違いを実験してみました。結果、AIの回答は大きく違いました。

この実験を行う数日前に、プロ野球の中田翔選手が引退セレモニーを行ったので、そのことをAIに聞いてみました。

- プロンプト:中田選手はいつ引退セレモニーを行いましたか?

- ウェブ検索ありで回答時:中田翔選手の引退セレモニーは 2025年9月19日(金)、東京ヤクルトスワローズ戦の試合後に行われました。

- ウェブ検索なしで回答時:中田翔選手の引退セレモニーはまだ行われていません。そのため、具体的な日付は分かりません。

「ウェブ検索あり」のAI回答のみが正解でした。このように「ウェブ検索あり」の方がハルシネーションは減ります。

・・・

AIのウェブ検索の仕組みは、先ほどお見せした私の作成したRAGの概念図が理解できれば、もうほぼ分かったも同然です。

でも、もう少し詳しく説明していくので、このまま読み進めてください。

AIウェブ検索の仕組み6ステップの流れを詳しく説明

AIウェブ検索の仕組み6ステップ

- ユーザーが入力したプロンプト文を受け取る

- プロンプト文の文脈に沿って検索クエリを生成する

- 検索エンジンに検索クエリを渡してウェブを検索する

- 検索結果から検索クエリに合致するコンテンツを選択し取得する

- ページを開いてクエリの答えとなるテキスト部分を抽出する

- 抽出したテキストをベースに回答を生成して出力する

この流れが分かれば、あなたが入力したプロンプトが、AIにどう扱われていくかも分かってきますよ。

では、1ステップずつ説明していきます。

1.ユーザーが入力したプロンプト文を受け取る

まず最初に、AIツールは、あなたが入力したプロンプト文を受け取ります。

その後、プロンプトはトークンという単位に分割されます。

トークンというのは、AIが取り扱う単語の単位のような意味です。下記の例でイメージしてください。

トークン分割例

日本語のプロンプトの場合は、

- プロンプト:AI検索最適化とは何ですか?

- トークン :AI|検索|最適|化|とは|何|です|か|?

と分割されます。この場合 9トークン となります。

日本語の場合は、英文より細かい分割になり、1文字1トークンになる場合もあるらしいです(その場合、上記の例だと13〜14トークン)。

英語のプロンプトであれば、

- プロンプト:What is AI search optimization?

- トークン :What|is|AI|search|optimization|?

と分割されます。この場合 6トークン になります。

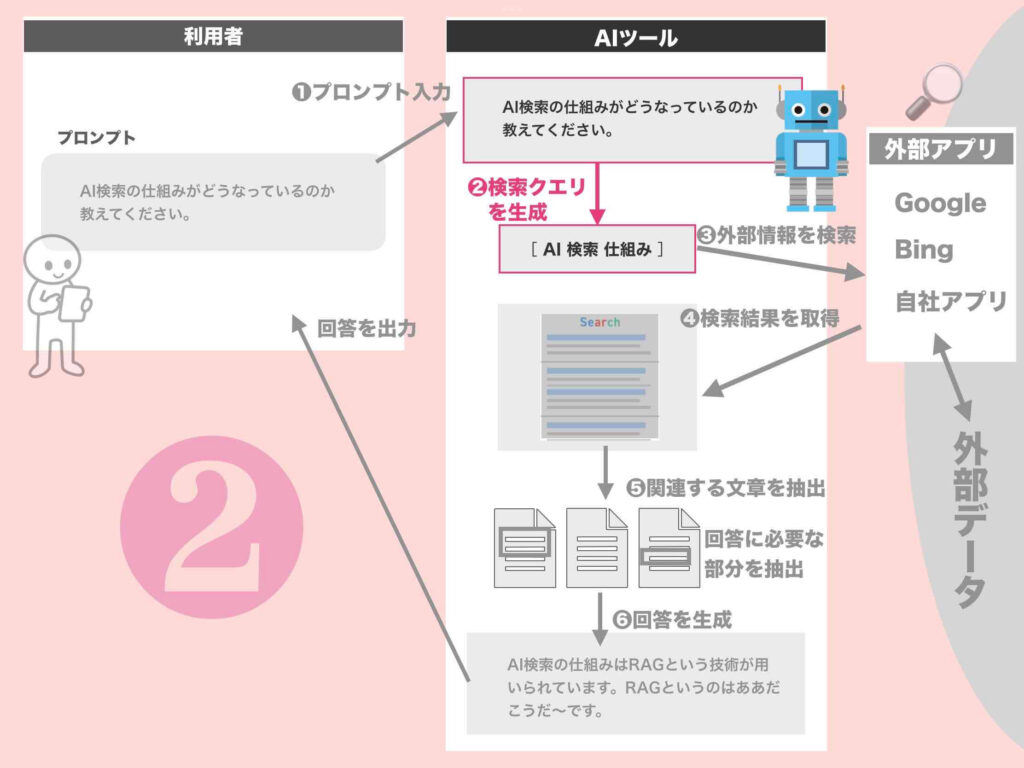

2.プロンプト文の文脈に沿って検索クエリを生成する

次にAIツールは、プロンプト文の文脈(意味)を理解します。

その際、ウェブ検索も必要だと判断した場合は、必要な情報をウェブから得るために検索クエリ(検索キーワード)を生成します。

ウェブ検索を必要としない場合の情報元

ウェブ検索を必要としない場合は、ベクトルDB(AIが学習済みのデータベース)という、数値で管理された知識の集合体から、答えの元となる情報を引っ張ってきます。

答えが見つからない場合や、最新情報を求められてる場合、または、ウェブ検索オプションを選択してプロンプトが入力された場合は、ウェブを探しにいきます。

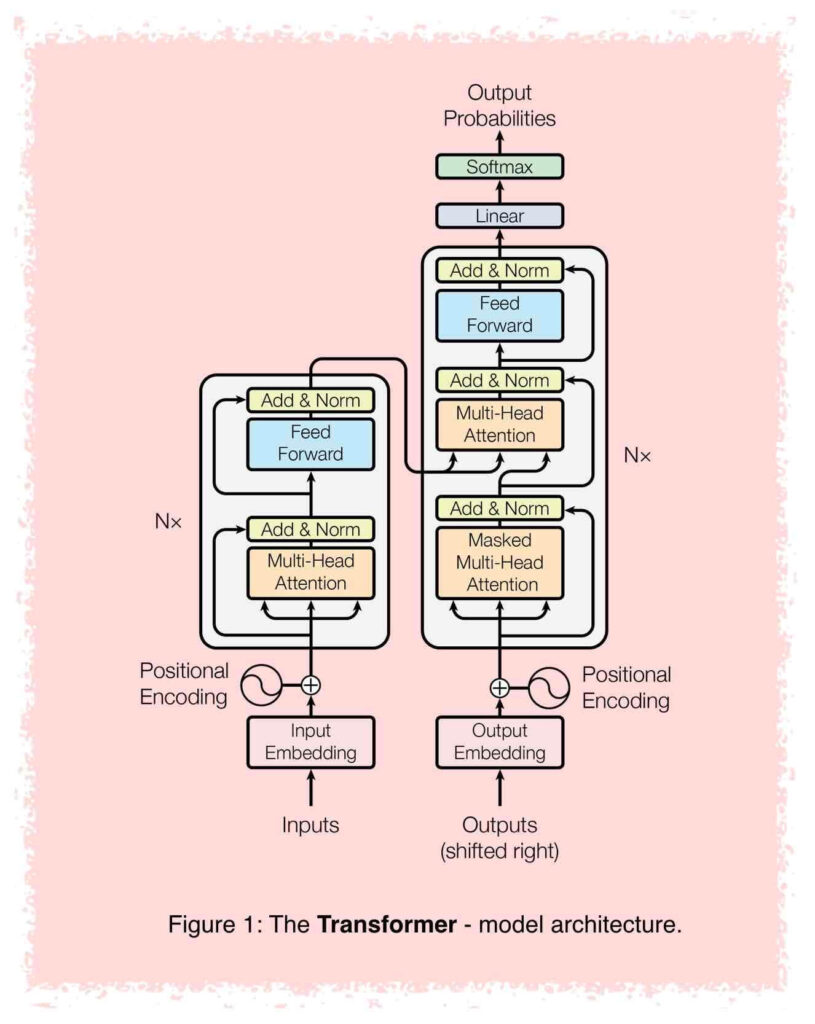

プロンプトの文脈の理解

プロンプト文の文脈の理解は、トランスフォーマー(Transformer)と呼ばれる技術モデルを使って実現しています。

ですが、RAGと同じく、次々に難しい用語や考え方が出てくるので、私には難しくて完全には理解しきれませんでした。

こんな内容(上記図解)の理解は無理ですよね。

でも、ウェブサイトを集客ツールとして普通に活用している私たちであれば、AIが正しく文脈を理解してくれるなら何の問題もないので、トランスフォーマを理解する必要はありません。

とにかく、AIは文脈を理解してくれるってことだけ分かっていればOKです。

検索クエリの生成

AIツールが生成する検索クエリ(検索キーワード)は、ユーザーへの回答に必要となる情報をすべて得るために、関連する複数のクエリパターンを生成します。

このは、専門用語で言うと「Query Fan-out」という考え方に基づいています。下記の動画(無音です)でイメージしてください。

下記の具体的な例で、さらにイメージしてください。

入力プロンプト例

- AI検索最適化を行なって得られるメリットは何ですか?

生成される検索クエリ例

- [AI検索最適化 効果 メリット]

- [AI検索最適化 デメリット]

- [AI検索最適化 注意点]

- [SEO AI検索最適化 違い]

補足説明:AIツールは、検索クエリの生成時に、私たちが行う検索ボリュームのチェックなどは一切していません。また、AIツールやケースによっては、長いクエリや、英語のクエリを生成する場合がもあります。

3.検索エンジンに検索クエリを渡してウェブを検索する

次にAIツールは、生成した検索クエリにて、外部の検索エンジンを使ってウェブ検索を行い、検索結果(タイトルや要約)を取得します。

外部の検索エンジンは、下記のサービスなどが使われています。AIツールやケースによって使用されている検索エンジンは異なります。

AIが呼び出す検索エンジン

- Google検索

- Bing検索

- exa.ai検索

- You.com検索

- など

ChatGPTでは、Bing検索が使われています(Googleも使われてるかも)。GeminiはGoogle検索です。gpt-ossでは、ソースを解析した結果、exa.ai検索とYou.com検索が使われていました。

独自の検索エンジン

一部のAIツールは、独自の検索エンジンを使っている場合があります。

たとえば、Perplexityの「PerplexityBot(インターネット上の情報を収集する仕組み)」がそうです。

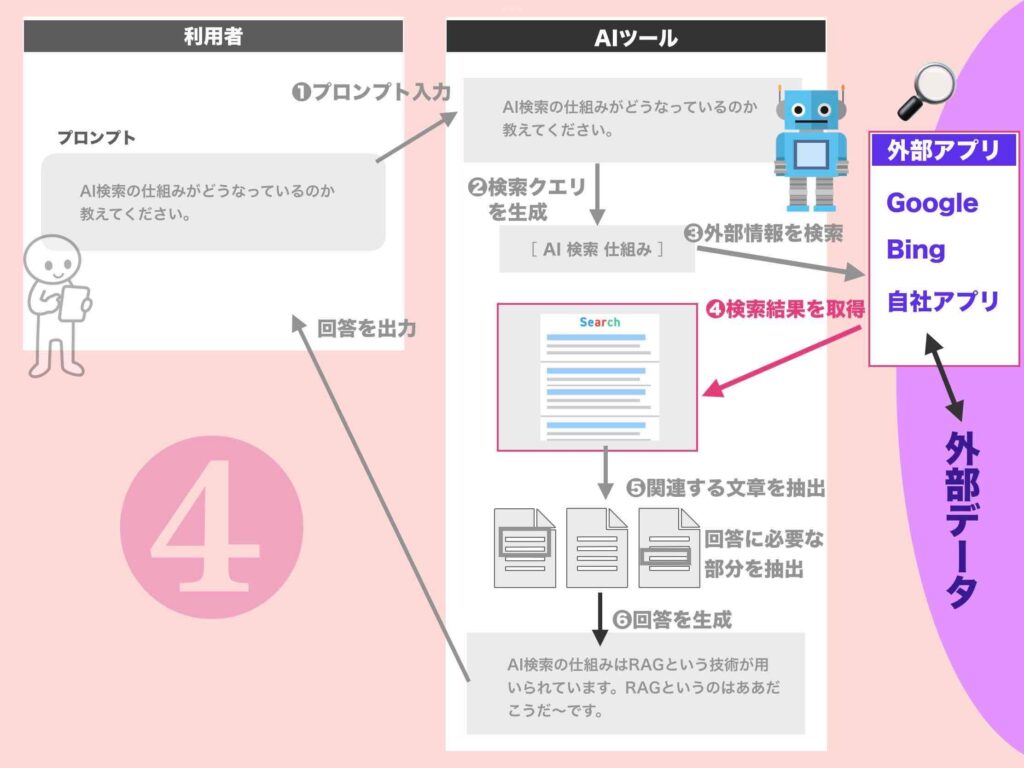

4.検索結果からクエリに合致するコンテンツを選択し取得する

検索エンジンから検索結果が取得できたら、AIツールは、回答を生成するのに相応しい(ふさわしい)と判断したコンテンツを、検索結果の中からいくつか選定します。

このとき、AIツールが判断・選定のために見ているのは、おそらく、ページのタイトルと要約文だけです。

なぜなら、通常、検索結果からはそれ以上のことが分からないからです。

あなたもGoogle検索したとき、検索結果のタイトルと要約文を眺めながら、どれをクリックしようかなと考えますよね。それと同じです。

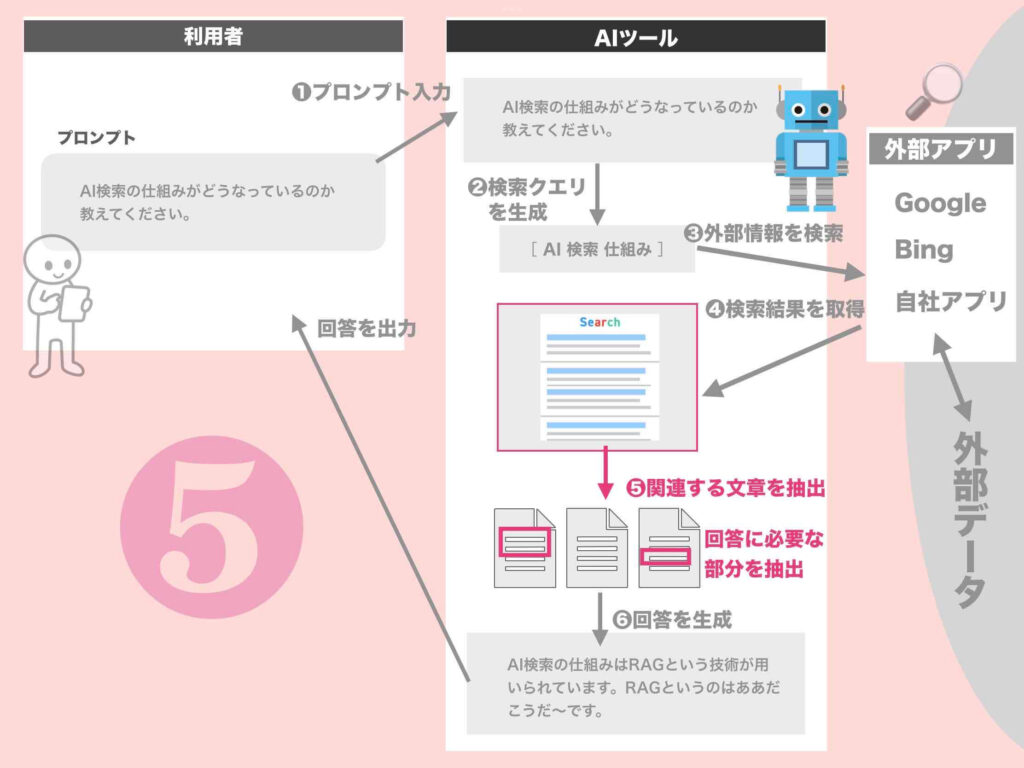

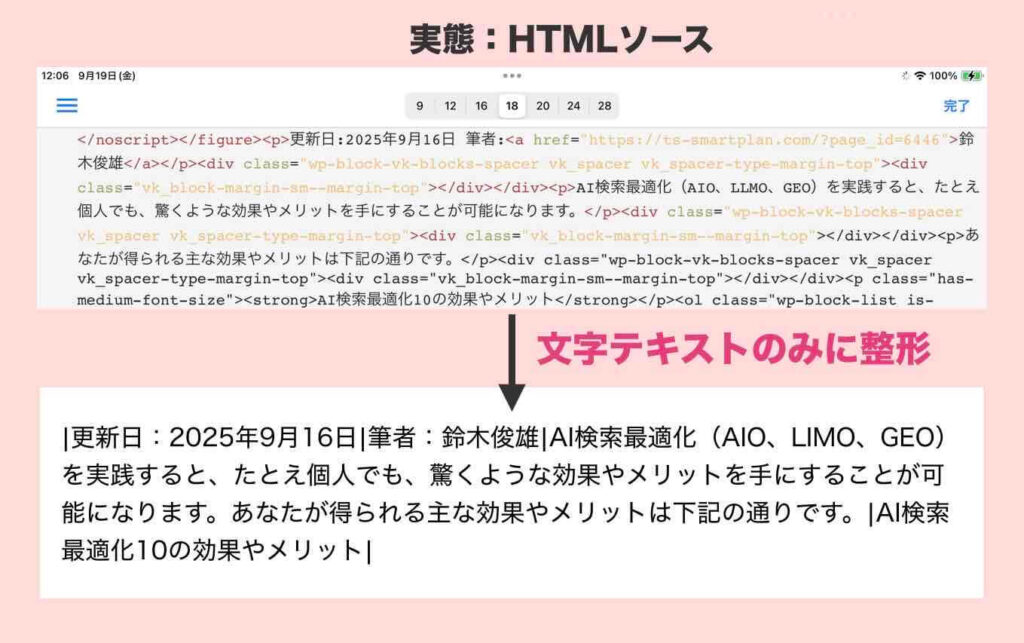

5.ページを開いてクエリの答えとなるテキスト部分を抽出する

続けて、次にAIツールは、選定したウェブページを開いていき、クエリの答えとなるテキスト部分を探し出します。

その際、文字の装飾などはすべて無視されます。画像も無視されます。HTMLなどのソースコードなど余分なものはすべて無視されます。

AIが見るのは、シンプルに文字テキストのみです。

例:文字テキストのみに整形してから処理

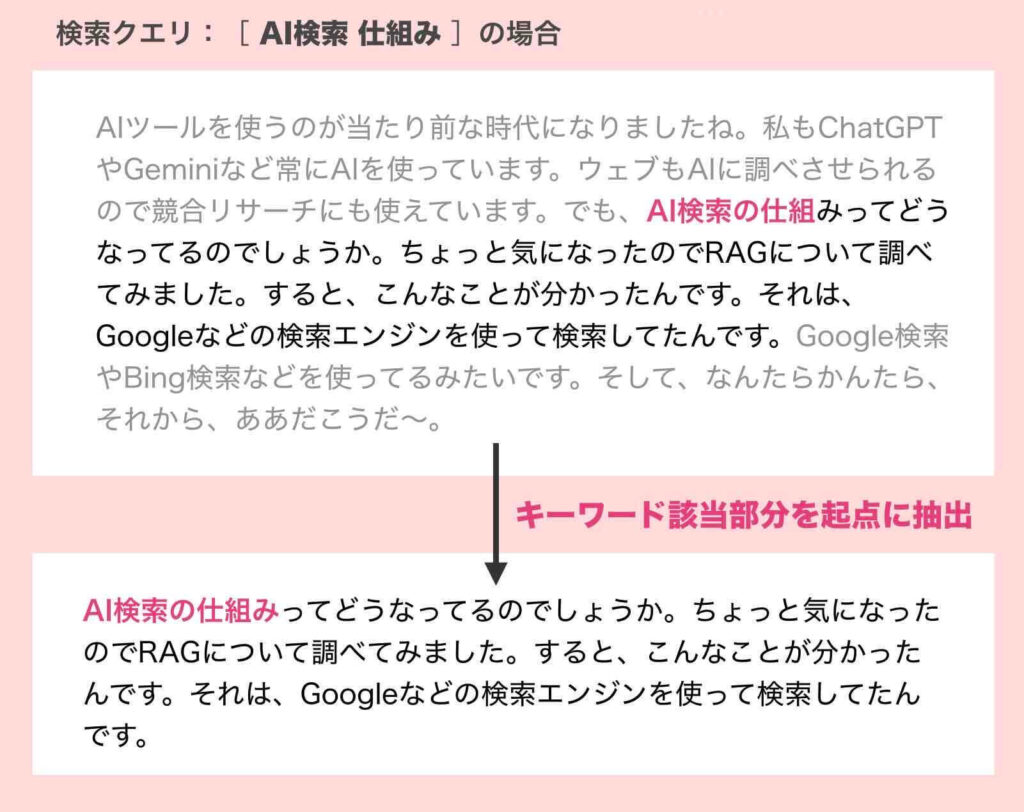

AIはこんな感じ(下記参照)で文字テキストのみに整形しています。

例:テキスト生成

答えに関する文章の抽出処理

クエリの答えに関するキーワードの文字が見つかった場合、その文字が含まれる文章と、そこから続く文章のかたまりを抽出します。

例:文章抽出

この抽出を、回答に必要な情報が揃うまで繰り返していきます。

6.抽出したテキストをベースに回答を生成し出力する。

さいごにAIツールは、抽出したテキスト情報を加工し、回答をきれいに組み立てていきます。そして、完成した回答をユーザーへ向けて出力します。

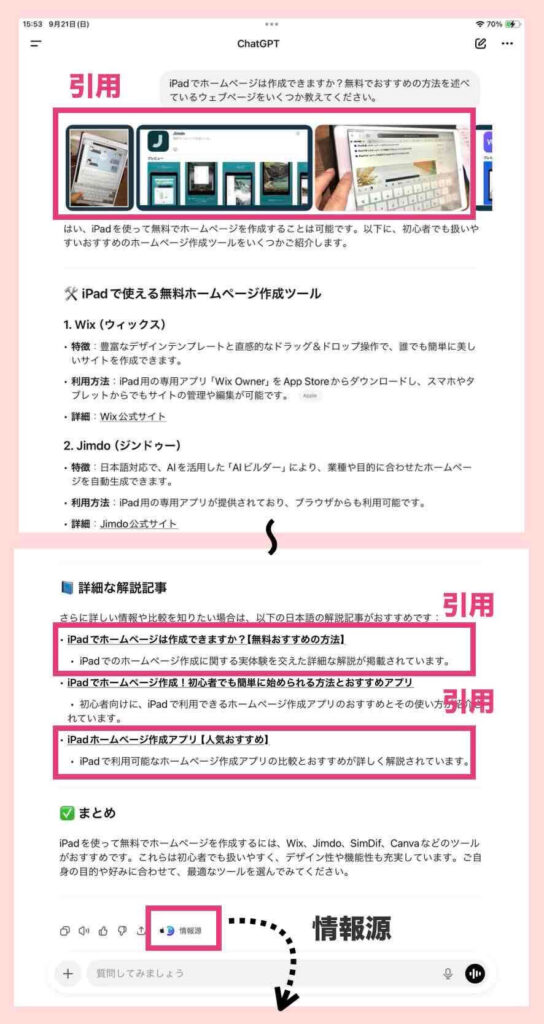

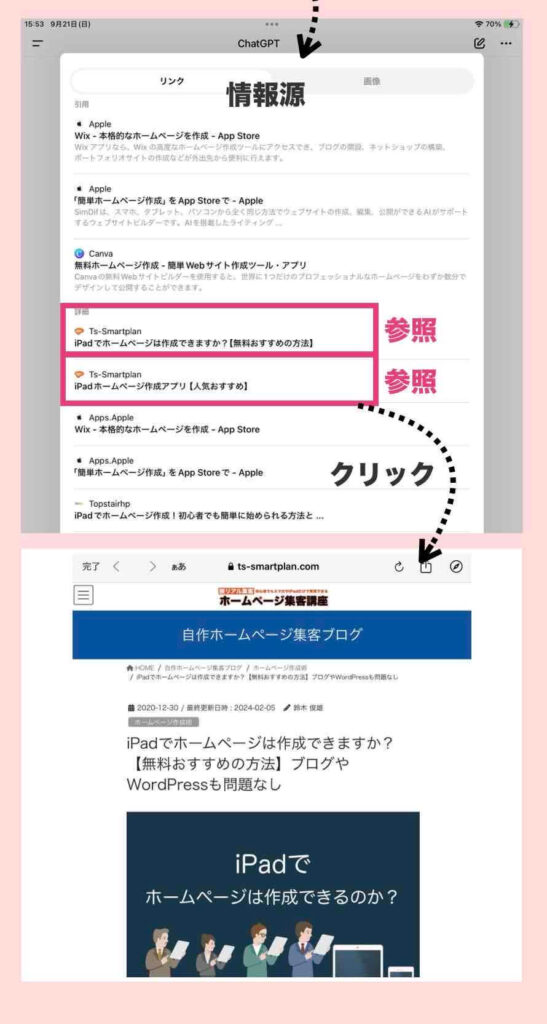

情報源も一緒に出力されます

同時に、AIが参照したり引用したウェブコンテンツのリンクは、情報源として、AIの回答結果に表示されます。

もしそれが、あなたの記事コンテンツであれば、そこからあなたの記事にアクセスが来るというわけです。

想像してみてください。

もし、似たようなプロンプトで月に1万人がAIに質問しているとしたら、あなたの記事は何千人の目に入るでしょうか?上手くいけば月に2〜3千人のアクセスが獲得できます。…しかも毎月です。

なので、AIからのアクセスも無視できないんです。

実例:AIの回答結果に表示される例

下記は、AIの回答結果に私の記事が引用、表示されている実例です。

Apple や Canva といった超強豪サイトに混じって、私のような弱小サイトでも、引用および表示がされています。

通常のGoogle検索であれば、検索結果に1カ所表示されるだけですよね。でも、AIの回答だと、リンクが貼られている箇所が何カ所も存在しています。

そうなると、通常のGoogle検索からよりもクリック率が高くなる可能性が高くなります。

結果、Google検索からだけでなく、AIからも多くのアクセスが来るようになるというわけです。

・・・

以上が、AIが行なっているウェブ検索の仕組みです。

なるべく簡単に説明しましたが、もうこれだけ分かれば十分です。

もし、自分でAIシステムを開発するって言うなら、もっともっと本格的に勉強しないとダメですが、いち利用者として、いちウェブメディア運営者としてであれば、これだけ分かればもう十分です。

このウェブ検索の仕組みを把握した上で、AI検索最適化を行っていくと、あなたのホームページやブログは、よりAIに引用表示されやすくなるはずです。

あなたのサイトをAI検索結果で引用表示されるための3ステップ

AIウェブ検索の仕組みが分かったなら、次はAI検索結果にあなたのホームページやブログが引用表示させる手順も知りたいですよね。

簡単にですが以下にまとめておきます。

AI検索結果で、あなたのホームページやブログが引用表示されたいのであれば、次の3ステップを実践してください。

- ユーザーが入力するであろうプロンプトを予測する

- プロンプトの回答に必要な検索クエリを選定する

- 検索クエリに合致するコンテンツを作成する

上記の3ステップを実践してみようと思う場合は、下記の記事も参考にしてください。

> Google「AIによる概要」上位表示10のポイント【実証済】 | 厳選Ai-Overvews対策(AIO、GEO、LLMO)

AI検索最適化はSEO対策と変わらない?

この3ステップを見て、「あれ?本質的にあまりSEO対策と変わらないよね」と思った人もいると思います。

そうなんです。

起点がプロンプトってだけで、AI検索最適化は、従来のSEO対策とほぼ変わらないんですね。

なぜなら、所詮は、GoogleやBingなど、既存の検索エンジンをAIの中で使ってウェブ検索しているからです。

ただし、その前後でAI独自の「+αの処理」が入るので、その+αの部分を考慮する必要があります。それさえできれば、AI検索最適化になるというわけです。

つまり、

AI検索最適化 = SEO対策 + α

と思ってもらえれば良いです。

では、その+αとは?

気になる場合は、下記のページをご覧ください。

> Google「AIによる概要」上位表示10のポイント【実証済】 | 厳選Ai-Overvews対策(AIO、GEO、LLMO)

その他のAIオープンソースを解析する

今回は、OpenAI社のオープンソース、「gpt-oss」のウェブ検索モジュールも参考にしましたが、他にもオープンソースは存在します。

AIツールの中身に興味ある場合で、かつ、プログラム解析スキルがある人であれば、他のオープンソースを解析してみるのも面白いと思います。何か新しい発見があるかもしれません。

その他のAIオープンソース

- Google社のGemma

- Meta社のLlama

- Mistral-AI社のMistralおよびMixtral

注意:2025年9月現在、上記のAIオープンソースには、ウェブ検索機能は実装されていません(Google検索APIなどとの連携でウェブ検索も可能になる仕様です)。

Google社のGemma

Meta社のLlama

Mistral-AI社のMistralおよびMixtral

DeepSeek

中国のDeepSeekもオープンソースを提供していますが、ちょっと危険な記事(Gigazineの記事)が公開されていました。ちょっと怖いので、紹介は控えておきます。

まとめ

さいごに、AIウェブ検索の仕組み6ステップをもう一度、再掲しておきます。

AIウェブ検索の仕組み6ステップ

- ユーザーが入力したプロンプト文を受け取る

- プロンプト文の文脈に沿って検索クエリを生成する

- 検索エンジンに検索クエリを渡してウェブを検索する

- 検索結果から検索クエリに合致するコンテンツを選択し取得する

- ページを開いてクエリの答えとなるテキスト部分を抽出する

- 抽出したテキストをベースに回答を生成して出力する

大きなポイントとしては、AIツールの中では、既存の検索エンジンを使用しているということです。

つまり、AI検索最適化の前に、SEO対策をしっかり行なっておくことが重要だということです。

AI検索最適化 = SEO対策 + α

あなたのホームページやブログ記事が、AI検索に見つけてもらえることを願っています。

SEO対策、および、AI検索最適化、がんばってくださいね!応援しています。

付録:ウェブ検索の仕組みに関して参考にしたコンテンツのリンク集

ウェブ検索の仕組みに関して、今回私が参考にしたコンテンツへのリンクを全てではありませんが、いくつか載せておきます。

ですが、どれもめちゃくちゃ難しいですし、この記事以上学んだところで?とも思いますので、本気で学びたい人だけ参考にすれば良いと思います。

- OpenAI社のgtp-ossソースコードのダウンロードページ/huggingface

- RAG (Retrieval-Augmented Generation) とは何ですか?/OpenAI社

- 検索拡張生成に関するより深い洞察:十分なコンテキストの役割/Google社

- 検索拡張世代(RAG)とは何ですか?/NVIDIA社

- Azure AI Search における検索拡張生成 (RAG)/Microsoft社

- Gemini API のドキュメント Google検索によるグラウンディング/Google社

- クエリファンアウトとは何ですか?なぜそれが重要なのですか?/SEMRUSH

- ニューラルネットワークとは何ですか?/GeeksForGeeks

- トランスフォーマーのアーキテクチャ/arXiv(論文サイト)(PDF)

- トランスフォーマーの仕組み:トランスフォーマーアーキテクチャの詳細な調査/DataCamp

- トランスフォーマーと大規模言語モデル/スタンフォード大学(PDF)

AI検索に関する他の関連記事

こちらは私のAI検索に関する関連記事です。

AI検索最適化って必要なの?と迷っている場合は、下記の記事を確認してください。

> AI検索最適化(AIO、LLMO、GEO)必要性がわかる7つの理由

AI検索最適化して何かメリットあるの?と疑問に思うのであれば、下記の記事を確認してください。

> AI検索最適化10の効果やメリット【個人でも成果が得られます】|AIO、LLMO、GEO

筆者情報

在宅ビジネスで、検索から月間5万アクセス、月商362万を達成。自分が商品という人向けに「SNSも広告を使わずにホームページを自動集客マシーンにする方法」を展開中。(スマートプランオフィス代表)➡︎有益な無料プレゼントはこちら