競合調査に使えるテンプレートやフレームワーク【厳選15選】

更新日:2025年2月26日 筆者:鈴木俊雄

競合調査で差をつけるなら、このテンプレートを使ってください。

競合の調査や分析ってめちゃくちゃ大変ですよね。でも、調査や分析に使えるテンプレートやフレームワークは多数存在します。

競合調査に使えるテンプレートやフレームワーク

- 3C分析

- WEBサイト分析

- ビジターズ・ジャーニー・マップ

- ブルーオーシャン戦略(アクション・マトリクス)

- ブルーオーシャン戦略(戦略キャンバス)

- ポジショニング・マップ

- カスタマー・ジャーニー・マップ

- 4P分析

- STP分析

- SWOT分析

- AIDA

- AARRR分析

- VRIO分析

- ベンチマーキング分析

- ビジネスモデルキャンバス(BMC)

これらのテンプレートやフレームワークを使えば、調査漏れや分析漏れが無くなり、作業時間は短縮でき、調査精度もアップし、差別化などにつながっていきます。

いずれも先人達が苦労して生み出したテンプレートやフレームワークです。使わない手はありません。

競合調査に限らず、私も頻繁にいろいろなテンプレートやフレームワークを活用しています。今回はそのうち、競合調査に関するものだけ15種類ほど紹介していきます。

ぜひ、あなたも活用してみてください。

競合サイトの見つけ方は下記の記事を参考にしてください。

➡︎ 競合サイトの見つけ方10選【競合他社分析ツールなども解説】

競合調査に関するテンプレートやフレームワーク集

以下、競合調査に使えるテンプレートやフレームワークです。(本来は競合調査用でないものもでも競合調査に使えるものは入れてあります)あります

競合調査に関するテンプレートやフレームワーク

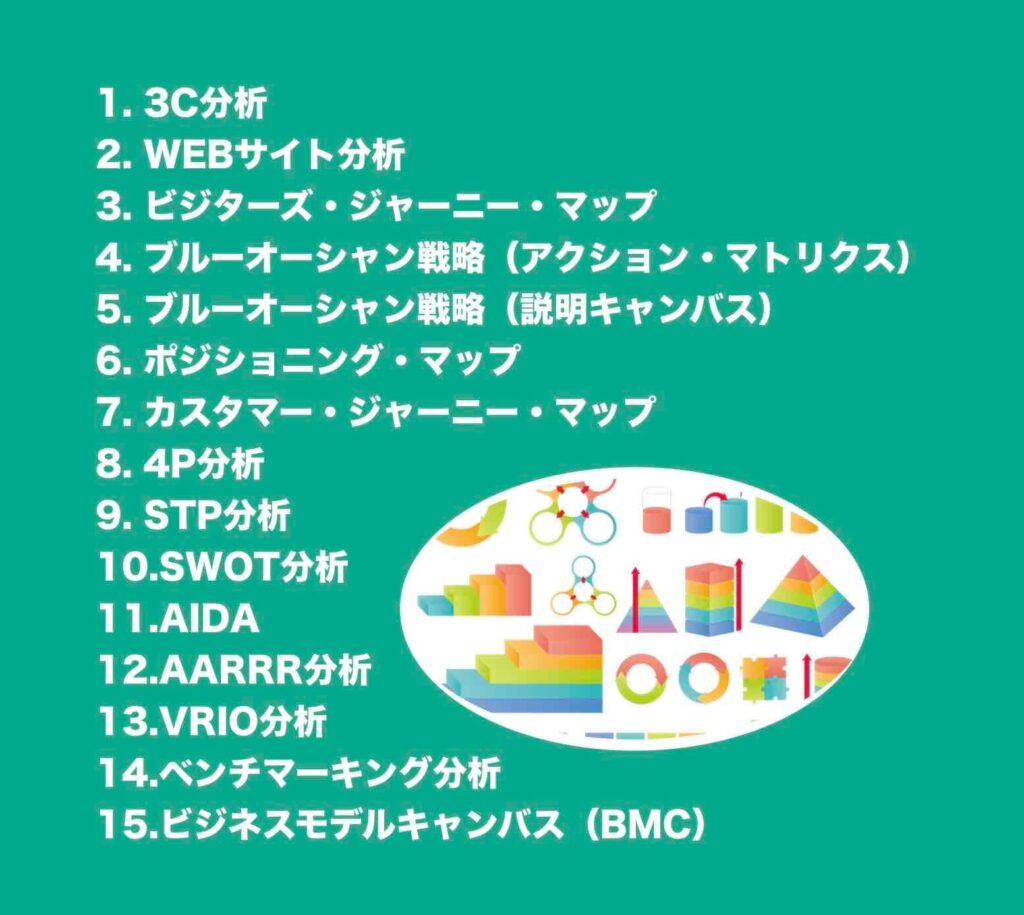

- 3C分析

- WEBサイト分析 ※独自

- ビジターズ・ジャーニー・マップ ※独自

- ブルーオーシャン戦略(アクション・マトリクス)

- ブルーオーシャン戦略(戦略キャンバス)

- ポジショニング・マップ

- カスタマー・ジャーニー・マップ

- 4P分析

- STP分析

- SWOT分析

- AIDA

- AARRR分析

- VRIO分析

- ベンチマーキング分析

- ビジネスモデルキャンバス(BMC)

※ 独自:私が行っている独自のものです

それでは、一つひとつ説明していきます。

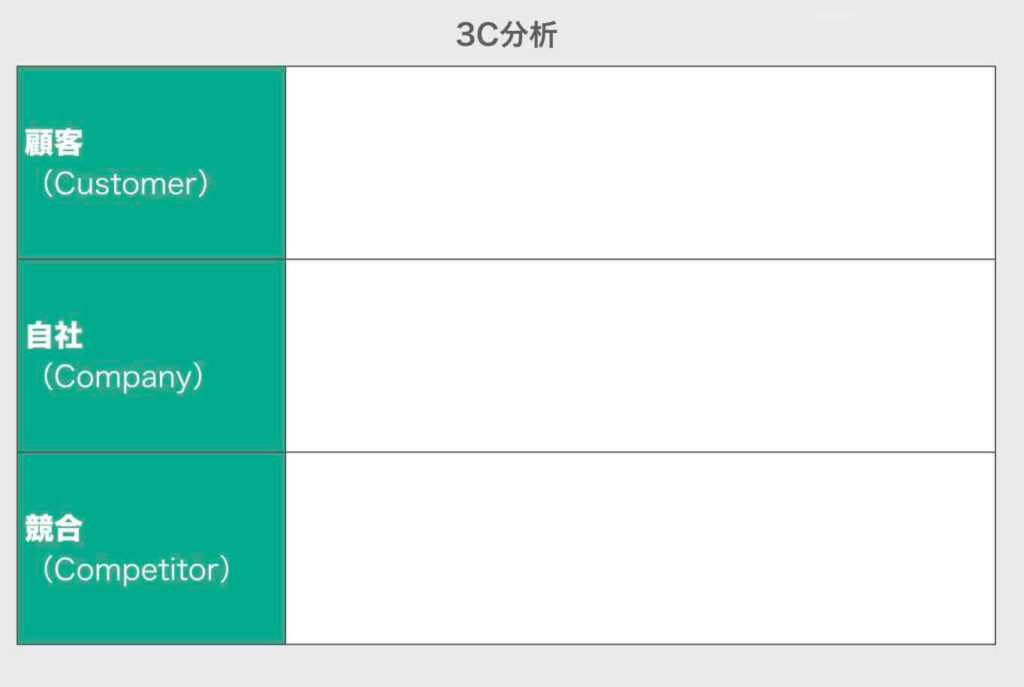

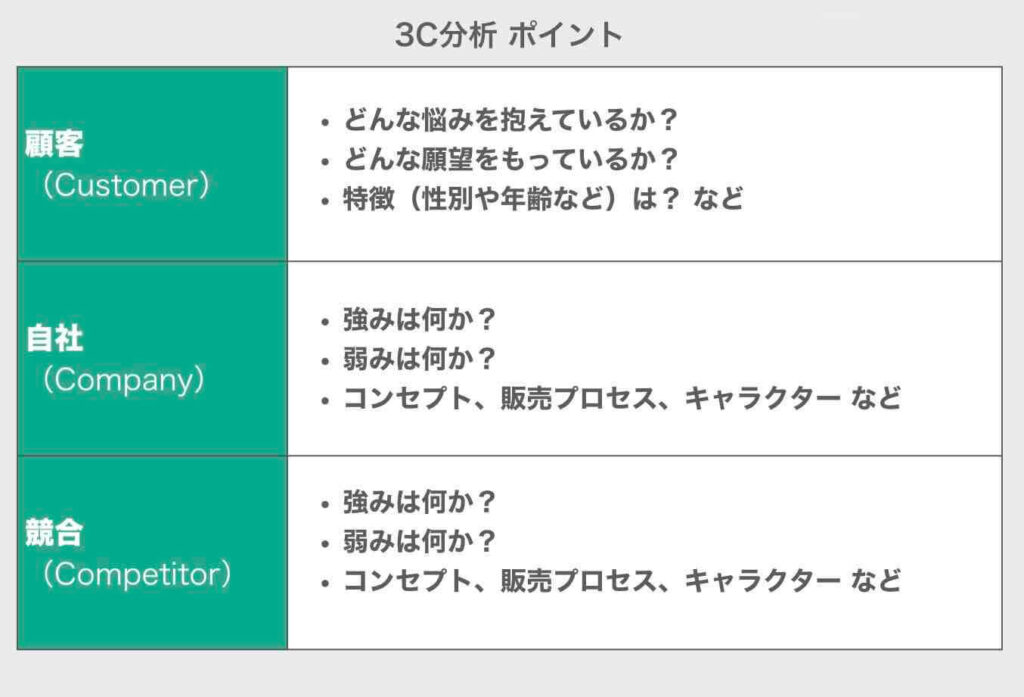

1.3C分析

3C分析は、「競合」に閉じず、「顧客」と「自社(自分)」の3つの項目についてバランスよく分析するテンプレートです。(自社は商品やサービスに置き換えても可)

3C分析テンプレート

- 顧客

- 自社(自分)

- 競合

3C分析ポイント

3Cテンプレートに何を書けという決まりはありませんが、主に以下のようなポイントを調査して書き入れてください。

ビジネスやマーケティングを設計する上で、顧客、自社、競合の3つはもっとも核となる要素です。各テンプレートの中で、3Cが最上位に位置すると思ってください。

以降、たくさんのテンプレートが出てきますが、個人的には、他のすべては3C分析を補完するもだと思っています。

補足

なお、今回は競合調査に関する記事ですが、この3つの中で「顧客」が一番重要です。次に「自社(自分)」、最後が「競合」ということを忘れないでください。

もし、顧客や自社(自分)の定義がまだ曖昧な場合は、競合調査はストップし、顧客や自社(自分)のリサーチに立ち戻ってください。

2.WEBサイト分析

「WEBサイト分析」という名前のテンプレートやフレームワークは存在しません。私がそう言って勝手に定義しているだけです。

競合の調査や分析時に、もっとも簡単に情報が入手できるのは、ホームページやブログなど競合のWEBサイトですよね。

どこまで情報が開示されているかにもよりますが、多くのことは、競合のホームページやブログなどのWEBサイトから読み取ることができます。

なので、私は、競合他社のWEBサイトの調査・分析に重きを置いています(SEO対策とかを行う場合はとくに念入りに)。

WEBサイトの分析の詳細については、下記の記事で説明しています。詳しくはそちらをご覧ください。

➡︎ 正しい競合サイト分析のやり方(仮題(執筆中🙇♂️))

「そもそも競合サイトの見つけ方が分からないです…」という場合は、下記の記事を参考にしてください。

➡︎ 競合サイトの正しい見つけ方7選【無駄な分析をしないために】

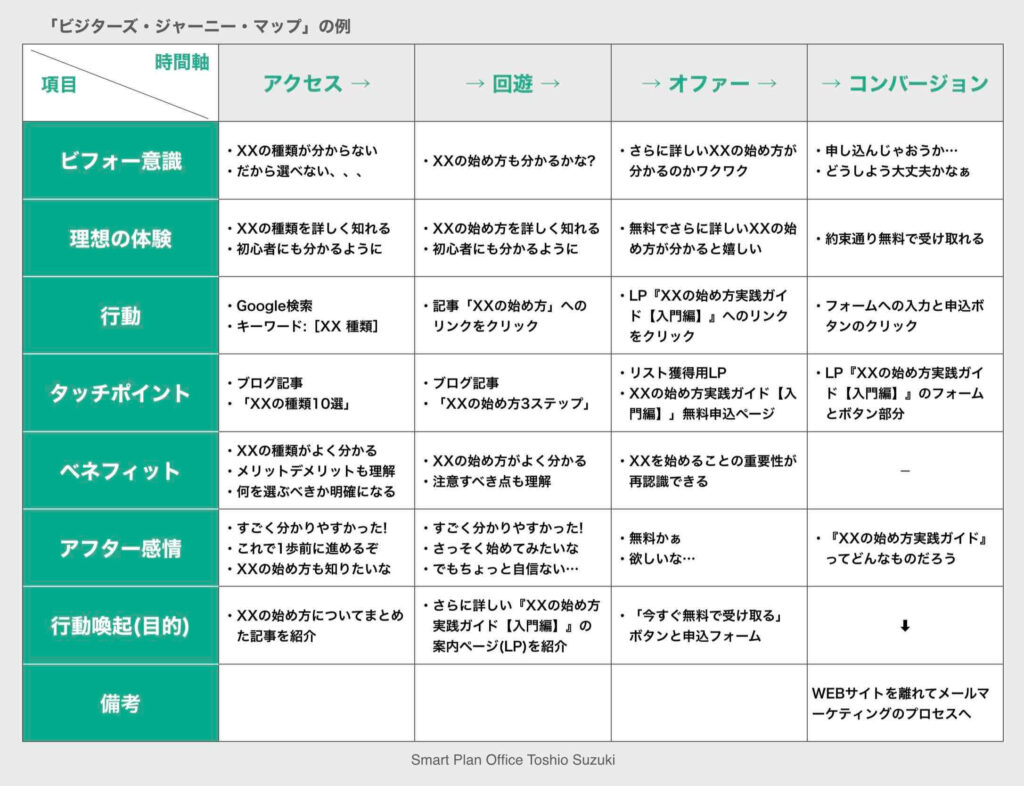

3.ビジターズ・ジャーニー・マップ

「ビジターズ・ジャーニー・マップ」という名前のものは存在しません。似たものに「カスタマーズ・ジャーニー・マップ」というものがありますが、それをヒントに私が勝手に考えたものです。

WEBサイト内に閉じたカスタマー・ジャーニー・マップ(後述あり)みたいなものですね。先の「WEBサイト分析」の中の一部分という位置付けとしています。

ビジターズなんたらと言うカッコいい名前を付けていますが、要は「WEBサイト訪問者(Visitors)の流れを把握するテンプレート」だと思ってもらえれば良いです。

ビジターズ・ジャーニー・マップ テンプレート

縦軸)

- ビフォー意識

- 理想の体験

- 訪問者行動

- タッチポイント

- ベネフィット

- アフター感情

- 行動喚起(目的)

横軸)

- 時間軸

ビジターズジャーニーマップ例

こうしないといけないというテンプレートの形はありません。上記はあくまでも一つの例です。競合サイトへの訪問者の行動や感情を想像して、ご自身で自由なフォーマットで活用してください。

なお、ここでは競合調査ということでビジターズ・ジャーニー・マップを紹介しましたが、もちろんご自身のWEBサイトの設計にも使えます。というか、本来はそっちメインで考案したものです。

4.ブルーオーシャン戦略(アクション・マトリクス)

次に紹介するのは「ブルーオーシャン戦略」で用いる2つのテンプレートです。私のお気に入りの一つです。

詳しくは、W・チャン・キム氏とレネ・モボルニュ氏が著者の「ブルーオーシャン戦略」という書籍で学べます。

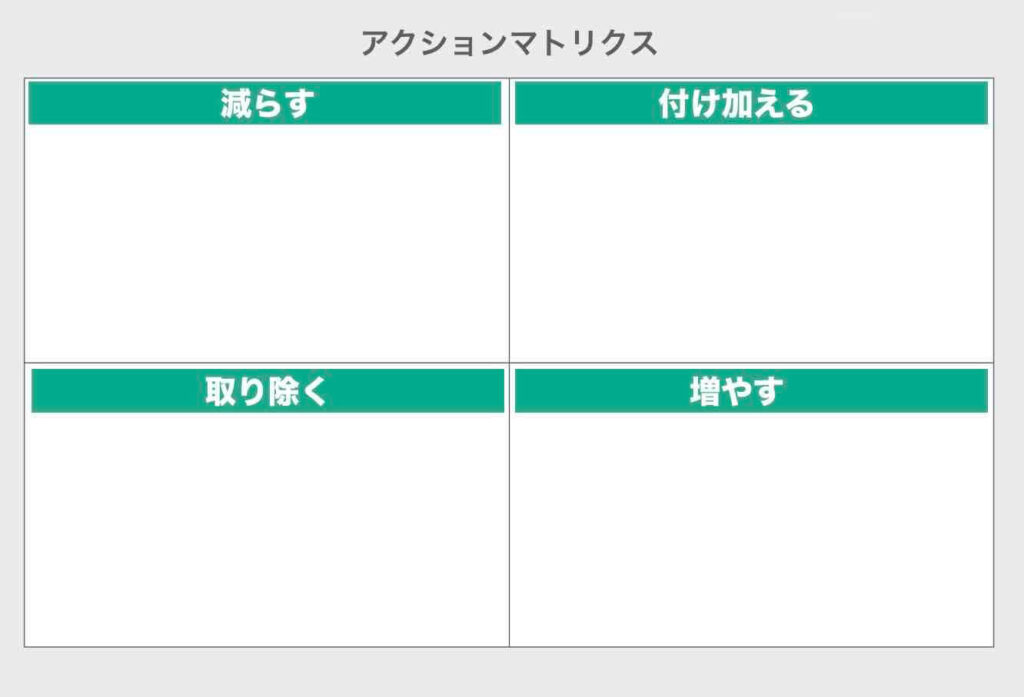

まず一つ目のテンプレートは「アクション・マトリクス」です。

アクション・マトリクスは、競合や常識と比較して、自社がどのような違いを出すか?といったことを考案するワークシート的なテンプレートです。

「取り除く」「減らす」「増やす」「付け加える」の4つの視点で考えていきます。

アクション・マトリクス テンプレート

- 取り除く

- 減らす

- 増やす

- 付け加える

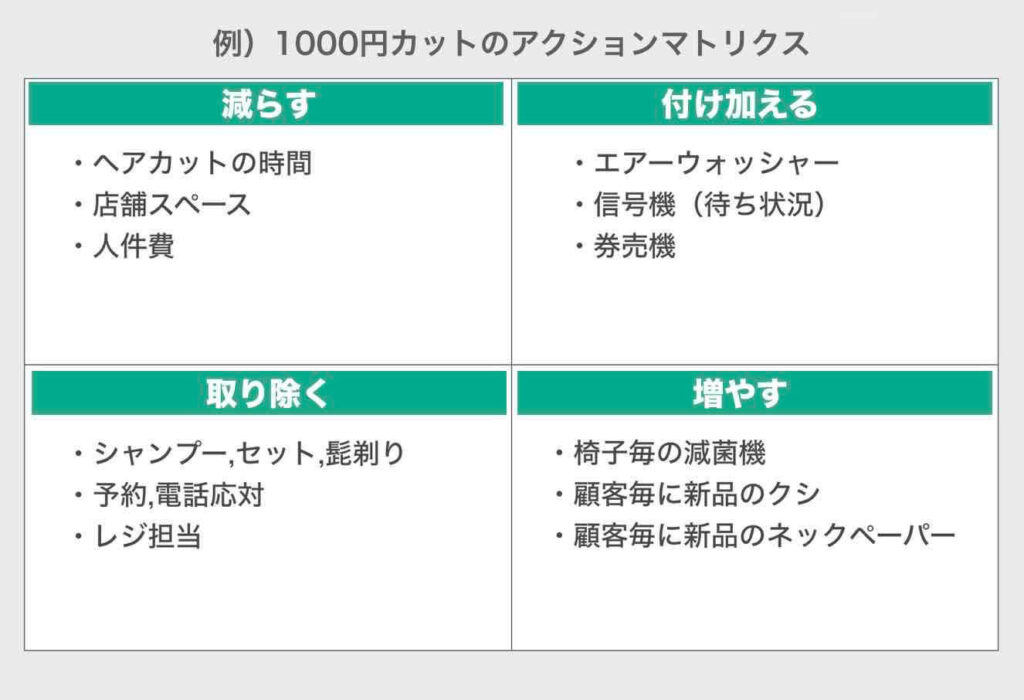

アクションマトリクスの記入例

たとえば、格安1000円カット事業のアクション・マトリクスは下記のようになります。

アクション・マトリクス応用編

上記はブルーオーシャン戦略で提唱されているオリジナルの4要素ですが、この4つの要素だけにする必要はありません。たとえば、「絞り込む」「ズラす」「逆をいく」…など、あなた独自の要素を入れたって良いのです。

また、アクション・マトリクスは、本来であれば自社がどうするか?を書き入れていきますが、自社を他社に置き換えて、他社はどうしているか?にすれば、競合分析用のテンプレートにもなります。

「ブルーオーシャン戦略」の書籍には、ここまでのアドバイスは載っていませんが、ぜひ、他社分析用にしたり、他の要素も取り入れて活用してみてください。

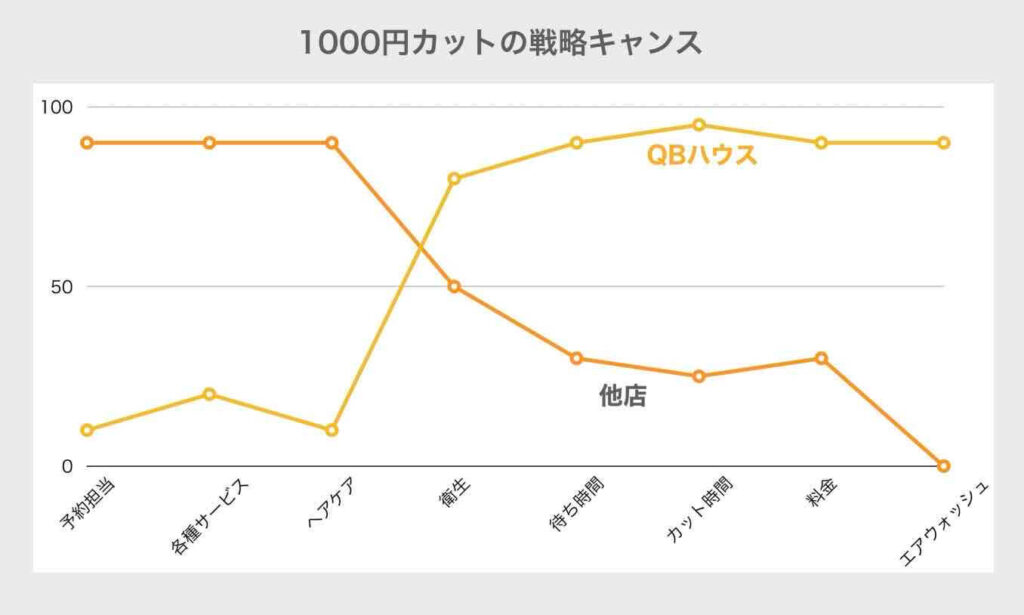

5.ブルーオーシャン戦略(戦略キャンバス)

もう一つの「ブルーオーシャン戦略」で用いるテンプレートは、「戦略キャンバス」です。

これは、先のアクション・マトリクスの内容を視覚的に把握できるようにしたものです。

横軸には項目、縦軸に点数で、折れ線グラフの形式で表現します。言葉での説明ではイメージが難しいと思うので下記をご覧ください。

戦略キャンバス例

上記は、格安1000円カット事業(QBハウス)の戦略キャンバスです。他社と自社の乖離(かいり)が大きい項目ほど、良くも悪くも違いが大きいところです。一目で分かりますよね。そして、その大きな違いの部分が差別化につなげられたら成功につながっていきます。

戦略キャンバス作成時の注意点

戦略キャンバスの縦軸は点数になります。配点を何点にするかは自分次第です。なので、あなたの思い込みによる採点…などの歪みが出る可能性があることに注意してください。

戦略キャンバス作成ツール

戦略キャンバスの作成は、ExcelやNumbersなどの表計算アプリを使うと半自動化できるので楽です。これらのツールを使うことを薦めておきます。(私はパソコンを一切使わないのでiPadのNumbersを使っています)

関連記事

➡︎ ブルーオーシャンの見つけ方【ひとり起業は業界や仕事選びが9割】

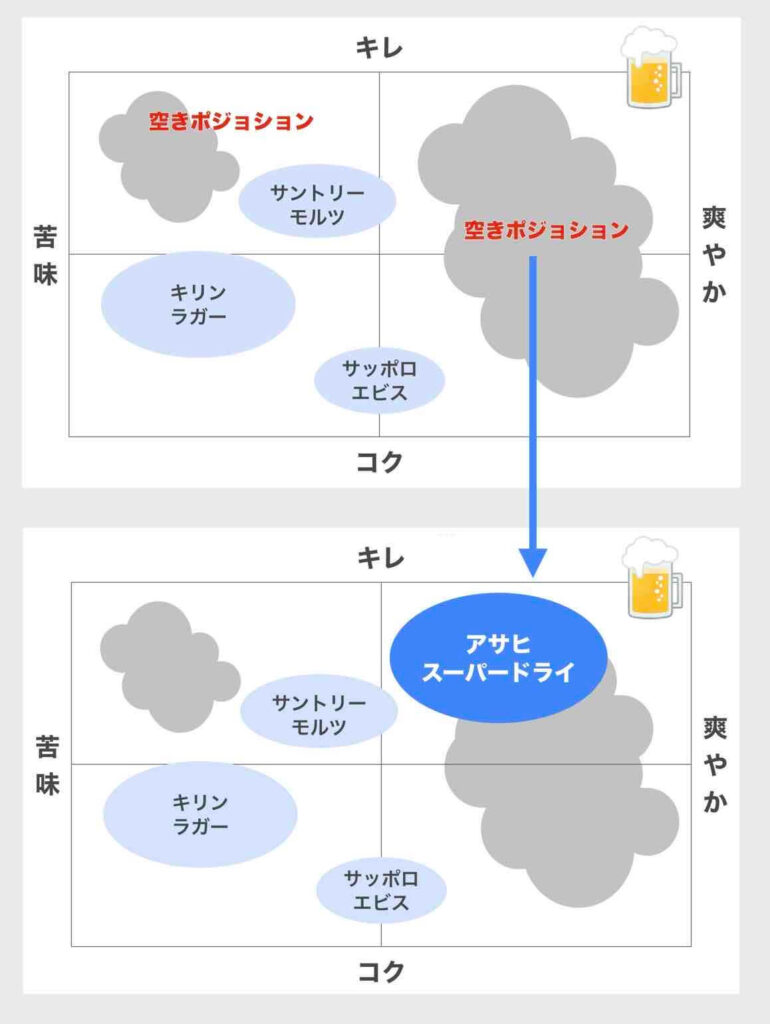

6.ポジショニングマップ

ポジショニング・マップは、競合他社と自社の位置関係を視覚的に示す有名なテンプレートです。縦軸と横軸に異なる要素を設定し、競合各社のポジションを確認します。

軸の例(何でもOKです)

縦軸と横軸は、なんでも良いです。

- 料金(安い・高い)× 品質(良い・悪い)

- 納期(早い・遅い)× 料金(安い・高い)

- コク(ある・ない)× キレ(ある・ない)

- キャラ(優しい・厳しい)× ターゲット(初心者・上級者)

ポジショニングマップテンプレート

四角を書いて中に十字選の4マスを書くだけでテンプレートの完成です。ノートにフリーハンドでサッと雑に書いてもOK。イメージは下記の例を参考にしてください。

ポジショニングマップ例

上記のコクとキレの例は、ポジショニングマップの解説でよく使われる、アサヒビールのスーパードライという大ヒット商品のポジショニングの軸構成です。

スーパードライのように、ポジショニング・マップで空いているところに自分の陣地を取りにいくのが基本です。これにより、唯一無二のポジションとなるので大ヒット…になる“かもしれません”。

ただし、実はそこは、ニーズがまったく無いからポッカリと空いていた…ということも多いので、…“かもしれません”としました。

空いてりゃイイというわけではないのです。十分に注意してください。

なお、縦軸と横軸に何を設定するかで、空きポジションが見えたり、見えなかったりします。なので、なるべく多種多様な項目を軸に設定してみることを薦めておきます。

関連記事

➡︎ ポジショニングマップの作り方【簡単5ステップ】書き方や軸の例も

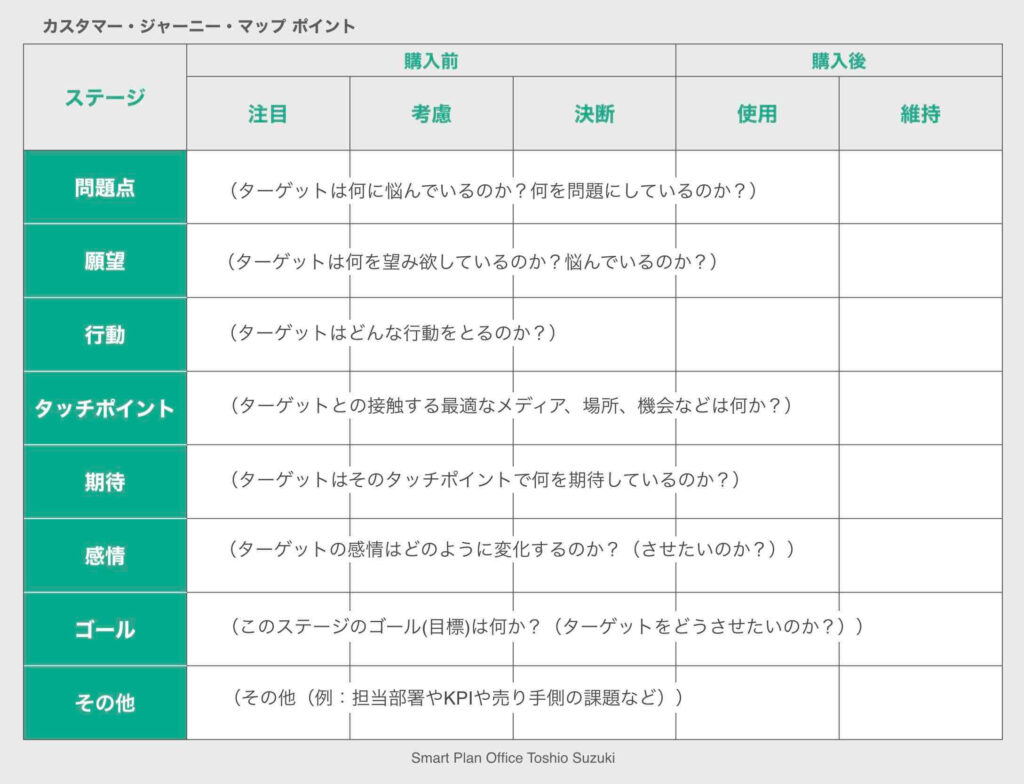

7.カスタマー・ジャーニー・マップ

カスタマー・ジャーニー・マップは、顧客が商品やサービスを認知してから購入、利用、リピートに至るまでの全プロセスを1シートにまとめるテンプレートです。

顧客(見込み客含む)のインサイト(潜在意識)まで深く理解し、顧客がスムーズに購入までの道のりを進んでいけるようにするためのプロセス設計や改善に役立ちます。

カスタマー・ジャーニー・マップ テンプレート

カスタマージャーニーの記載項目や表現方法、テンプレートに決まりはありませんが、一般的な例だと下記のようなものになります。あなたのビジネスやマーケティングに合わせて加工して使うようにしてください。

競合調査用として使う

カスタマージャーニーマップは、本来は自社のプロセスを考えるために使いますが、競合のプロセス調査や分析にカスタマージャーニーを使ったって問題ありません。競合のプロセスの中に潜んでいる弱点を見つけられるかもしれません。

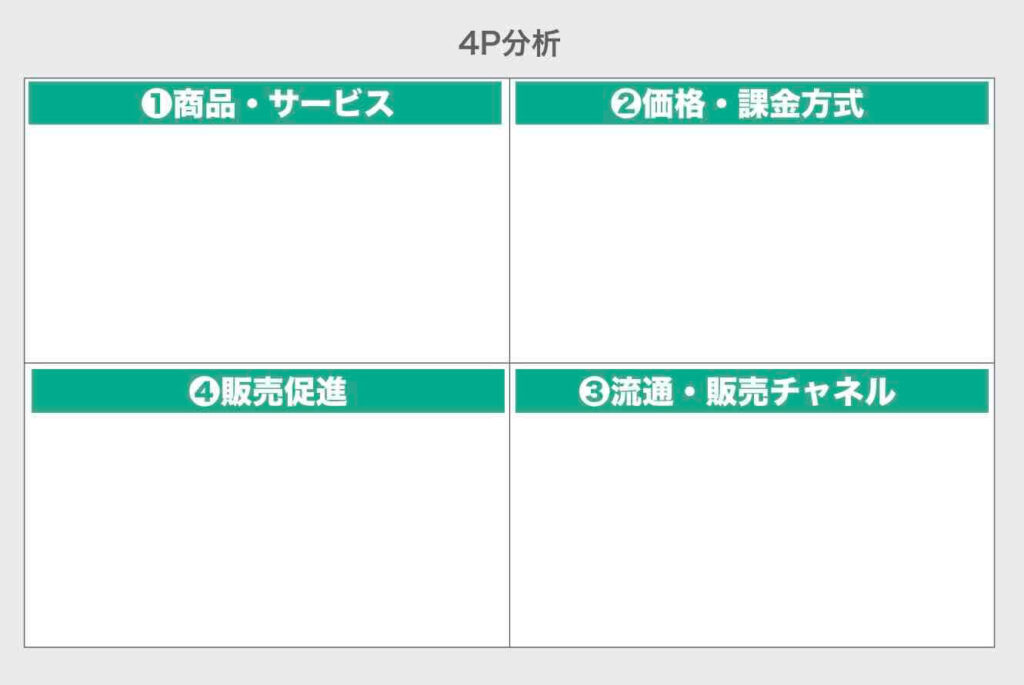

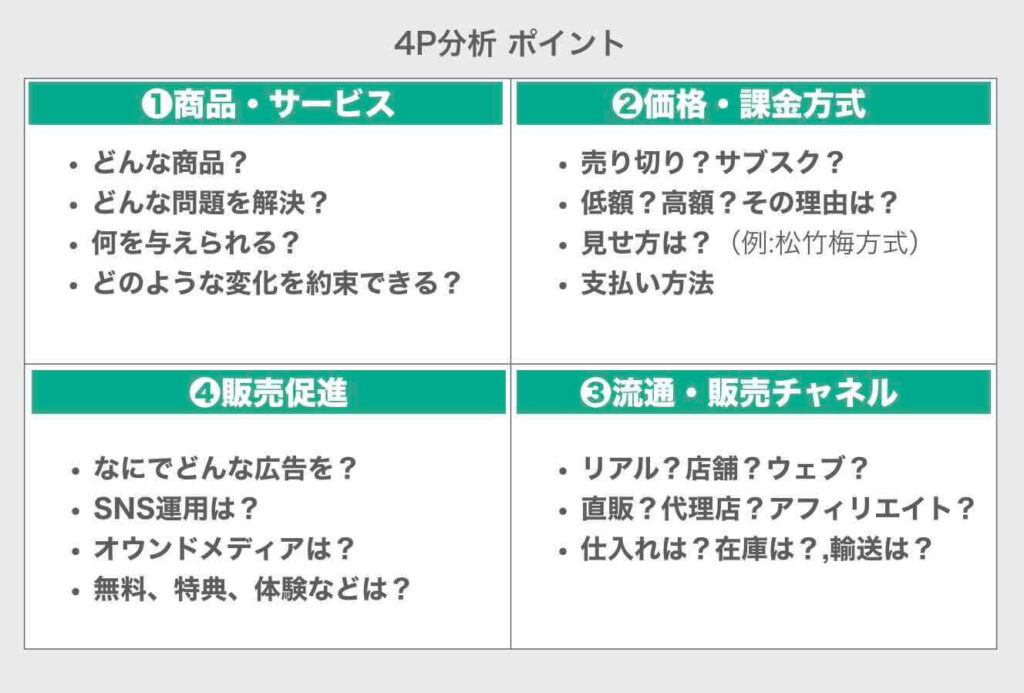

8.4P分析

4P分析は、下記の4つの視点からマーケティング戦略を立案する基本的なフレームワークの一つです。

4P分析テンプレート

- 製品(Product)

- 価格(Price)

- 流通(Place)

- プロモーション(Promotion)

4P分析のポイント

4Pテンプレートに何を書けという決まりはありませんが、主に以下のようなポイントを調査して書き入れてください。

本来の使い方は、上記の4項目を自社について定義していきます。ですが、競合他社について定義していくことで、製品面に閉じず、価格面、流通面、プロモーション面のどこかで差別化ポイントを見つけられるかもしれません。

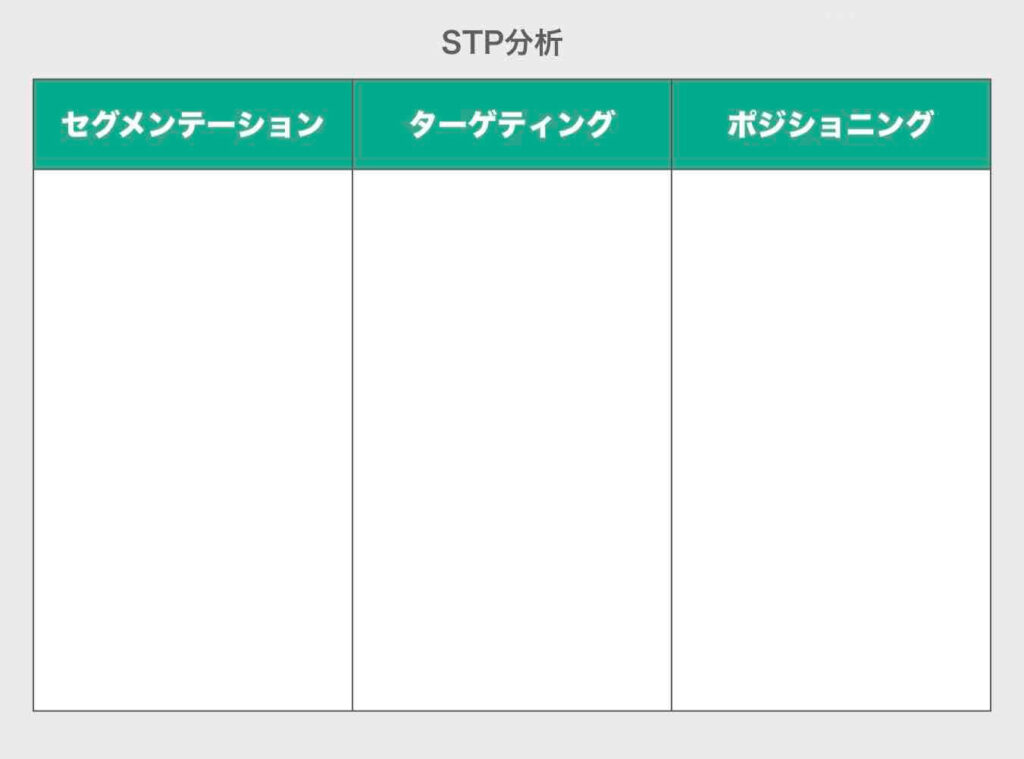

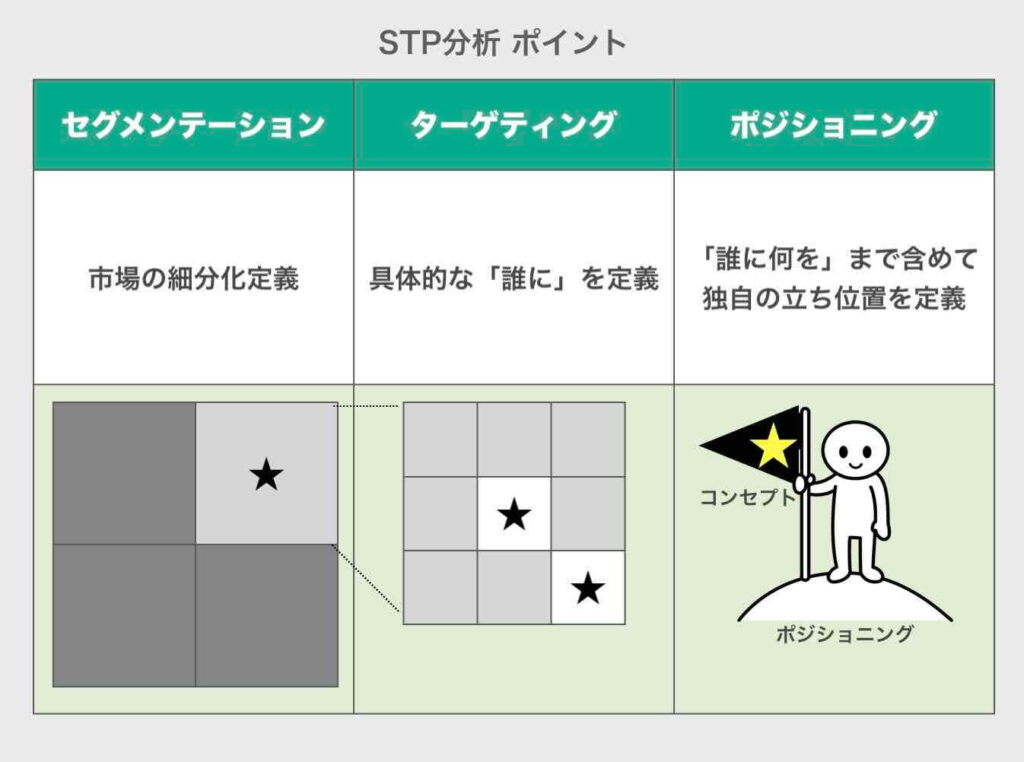

9.STP分析

STP分析は、下記の3つの項目について分析し、最適なポジションを選定するものです。これも基本的なフレームワークの一つです。

STP分析テンプレート

- セグメンテーション(Segmentation)

- ターゲティング(Targeting)

- ポジショニング(Positioning)

STP分析のポイント

セグメンテーションは市場を分割した単位です。ターゲティングは分割した市場の中の誰に?を指します。ポジショニングは立ち位置や陣地のことです。

そもそも、これらが明確になっていないと、ビジネスは進められません。この3つを曖昧なまま進めても失敗するだけです。当たり前すぎる話ですよね。

なんですが、「ターゲティングくらい当たり前でしょ!やってますよ!」と言う人でも、セグメンテーション止まりで終わってるようなケースは多いです。

たとえば、よくあるのが、「中小企業向けのXX」です。法人のうち中小企業は99.7%でほぼ100%です。これではターゲティングしていないも同然です、、、

STP分析、しっかりやっておきましょう。

STP分析も、本来は自社に当てはめて使うテンプレートですが、競合について調査して分析することで、相手が狙っていない、すなわち、自分達が狙うべき市場やターゲット層や宣言するポジションが見えてくる場合があります。

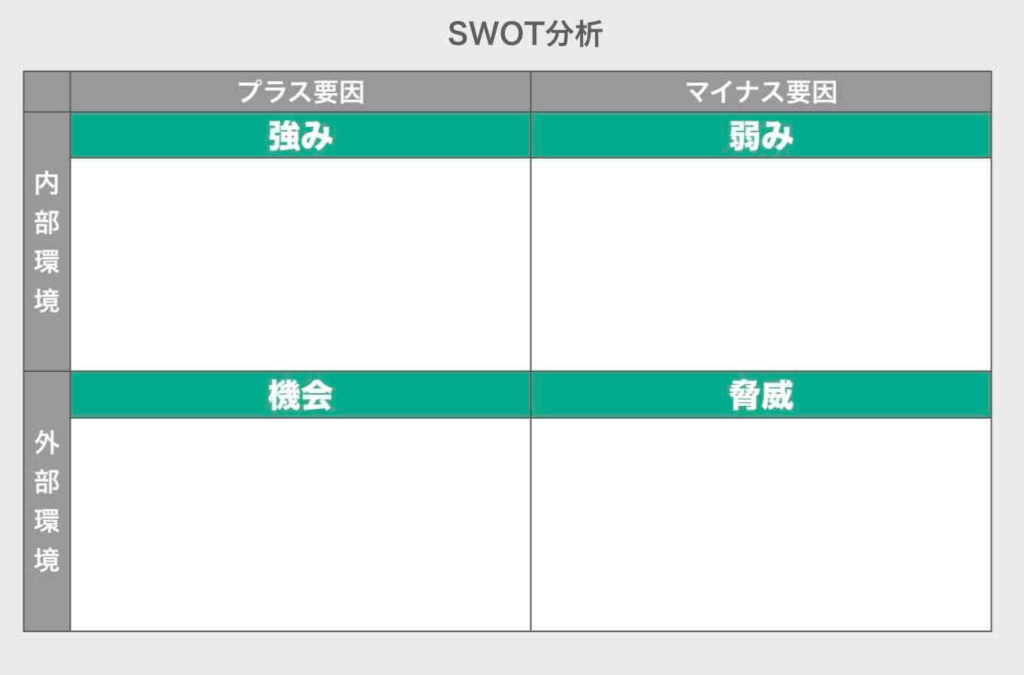

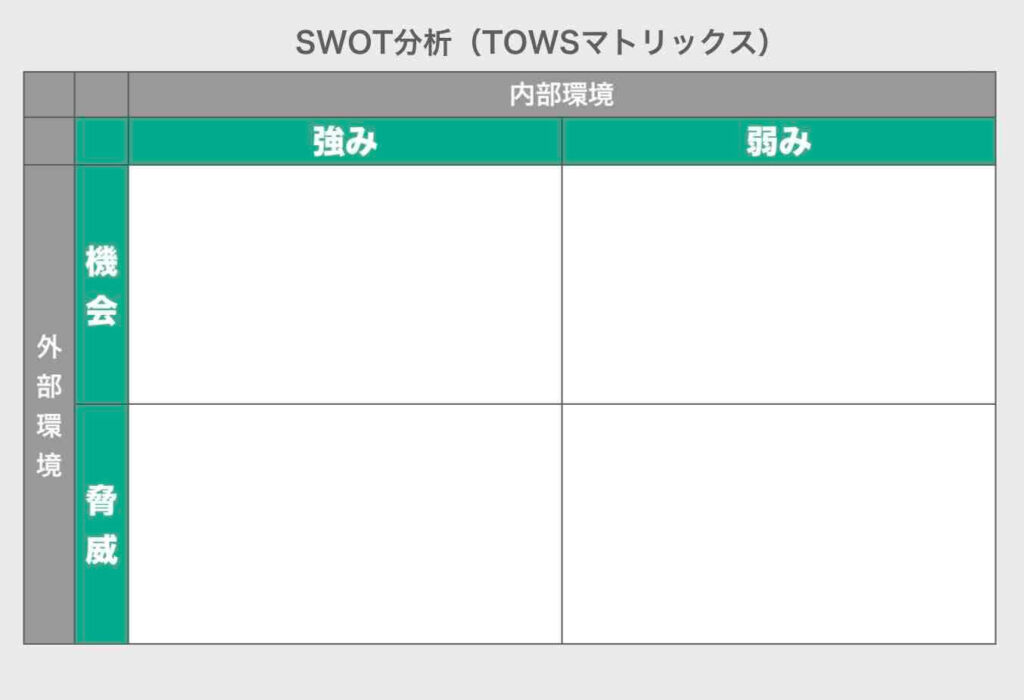

10.SWOT分析

SWOT分析は、下記の4つの視点から分析するフレームワークです。

SWOT分析テンプレート

- 強み(Strengths)

- 弱み(Weaknesses)

- 機会(Opportunities)

- 脅威(Threats)

SWOT分析例

たとえば、私のサービスをSWOT分析テンプレートに当てはめると、

- 強み:初心者向けの集客ホームページ自作サポートに特化

- 弱み:高度で難しいテクニックなどは教えられない

- 機会:WEBサイトは誰でも作成できる時代だが中には苦手な人もいる

- 脅威:AIの普及でサポートが不要の時代に突入?

みたいな感じになると思います。

弱みは克服すべきか?脅威にはどう対応すべきか?など、思考を発展させていき、戦略や施策を練っていきます。

これを自社でなく、競合他社で行うと競合分析につながっていきます。

補足:TOWSマトリックス(クロスSWOT分析)

上記のSWOT分析を発展させたフレームワークに、TOWSマトリックスというものがあります。強み、弱み、機会、脅威を組み合わせて戦略を立案します。

例えば、飲食業界であれば、

- SO戦略:オーガニック食材(強み)を活用し、健康志向の高まり(機会)に対応。

- WO戦略:店舗数の少なさ(弱み)を補うため、デリバリーサービス(機会)を導入。

- ST戦略:オーガニック食材(強み)を活用し、競合の増加(脅威)に対抗。

- WT戦略:店舗数の少なさ(弱み)と競合の増加(脅威)に対応するため、コスト削減を図る。

みたいな感じです。参考にしてください。

11.AIDA

AIDAは、購買プロセスを表す基本中の基本のテンプレートです。セールスレター、メール、記事、広告、さまざまな場面で活用されています。知っている人も多いと思います。

AIDAテンプレート

- 注意(Attention)

- 興味(Interest)

- 欲望(Desire)

- アクション(Action)

通常AIDAは、自分のビジネスやマーケティングに当てはめて考えていきますが、競合他社に当てはめていけば、競合の調査や分析にも使えます。

競合相手は、どんな方法でお客様の注意をひいているのか?どのようにして興味付けしているのか?どうやって欲求を引き出しているのだろう?どのように最終的な購入アクションをとらせているのだろう?

ということで、本来は違う目的で使うAIDAですが、立派な競合調査用のテンプレートにもなります。

AIDA以外の購買プロセス

AIDAが購買プロセスの基本中の基本のテンプレートですが、AIDAはネットの無い時代に定義された古いものです。

今現在では、さまざまな販売チャネルや、いろいろな売り方がありますので、AIDAから派生した購買プロセスがたくさんあります。それらAIDA以外の購買プロセステンプレートを使っても問題ありません。

その他の購買プロセスについては、下記の記事を参照してください。

➡︎ 【保存版】購買行動フレームワーク23パターン(プロセス図付)

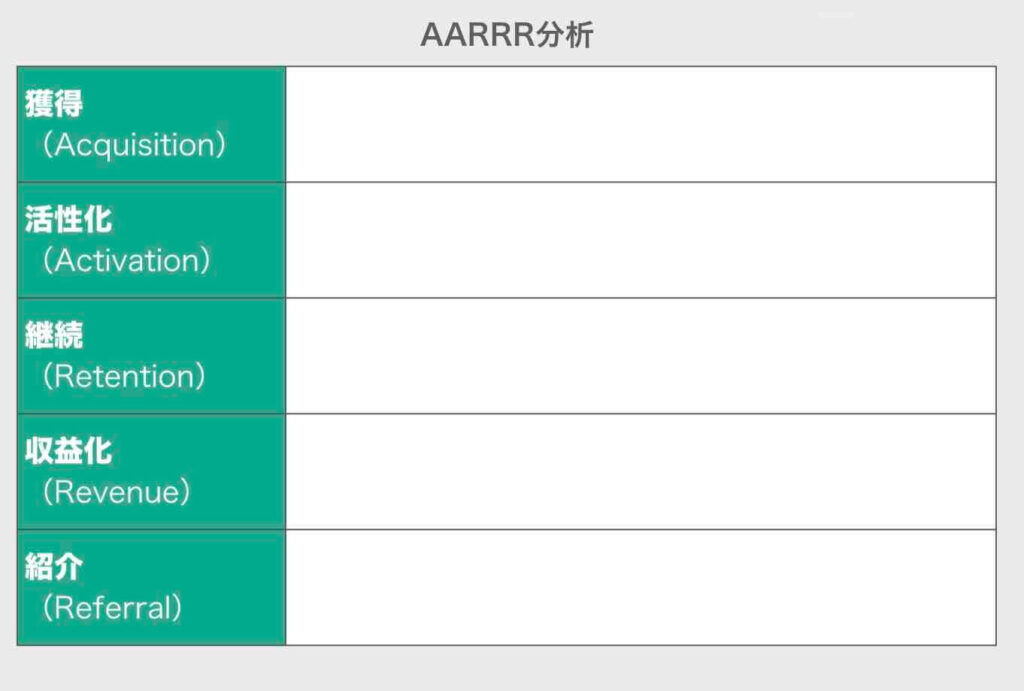

12.AARRR分析

AARRR分析(アー分析)は、下記の5つの段階を分析します。顧客の行動を追跡し、どの段階でどのような施策が有効なのかなどを特定するのに役立つフレームワークです。

AARRR分析テンプレート

- 獲得(Acquisition)

- 活性化(Activation)

- 継続(Retention)

- 収益化(Revenue)

- 紹介(Referral)

AARRR分析例

例えば、サブスクリプション型のサービスのAARRRであれば、

- 獲得:SNS広告で新規お試しユーザーを獲得

- 活性化:特別コンテンツ提供でメリット提供

- 継続:定期的なメルマガで最新情報を配信

- 収益化:特典付きで有料プランをご案内

- 紹介:紹介で割引クーポンを提供

みたいな感じですね。

これも、本来であれば自社に当てはめて使うテンプレートですが、競合について、この5つの段階を調査できれば、商品では差別化できないプロセスの中の差別化ポイントが見えてくるかもしれません。

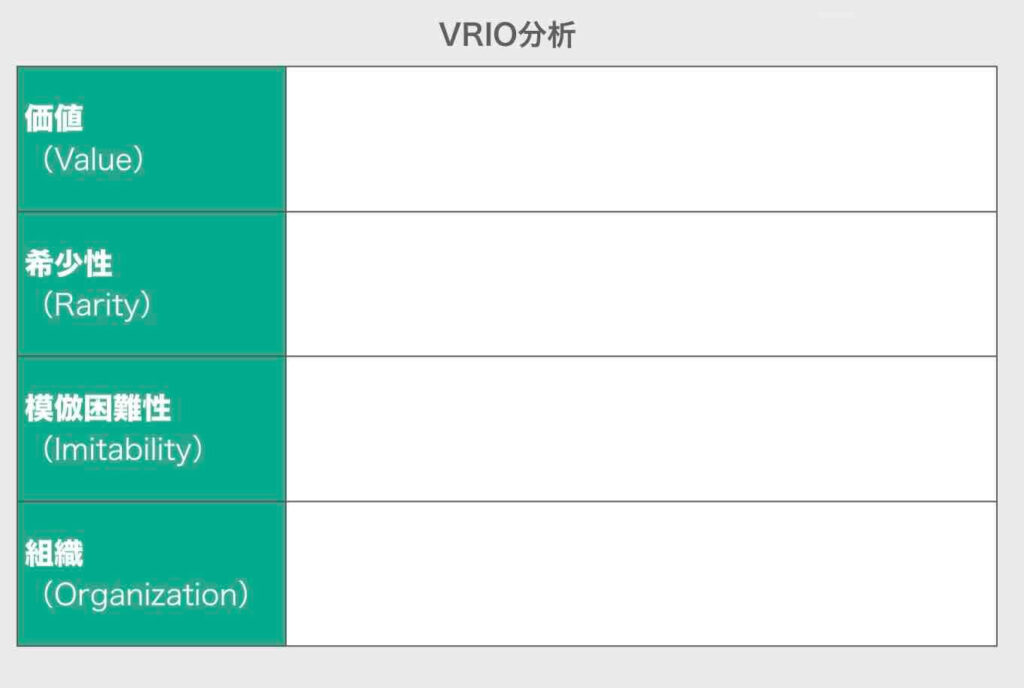

13.VRIO分析

VRIO分析は、企業のリソースや能力が競争優位性を持つかどうかを評価するフレームワークです。次の4つの基準で評価します。

VRIO分析テンプレート

- 価値(Value)

- 希少性(Rarity)

- 模倣困難性(Imitability)

- 組織(Organization)

VRIO分析例

たとえばですが、VRIOテンプレートには、次のような定義をします。

- 価値:今まで困難だったXXを解決できる

- 希少性:この技術を持っているのは唯一当社だけ

- 模倣困難性:特許申請により技術の模倣が困難

- 組織:技術を活用するための体制が整っている

これも普通は自社について使うものですが、ここまでと同じです。競合について使えば、競合調査や競合分析にも使えます。

たとえば、競合X社は、、、

- 価値:メリットだけでベネフィットがない

- 希少性:なし(他社も皆んなやっている)

- 模倣困難性:少し頑張れば誰でも真似できる

- 組織:人が多くて担当がコロコロ変わる

みたいな感じです。

また、評価基準をこの4つの項目に限定させる必要はありません。もっと多くの切り口で調査・分析してもOKです。他に何があるでしょうか?考えてみてください。

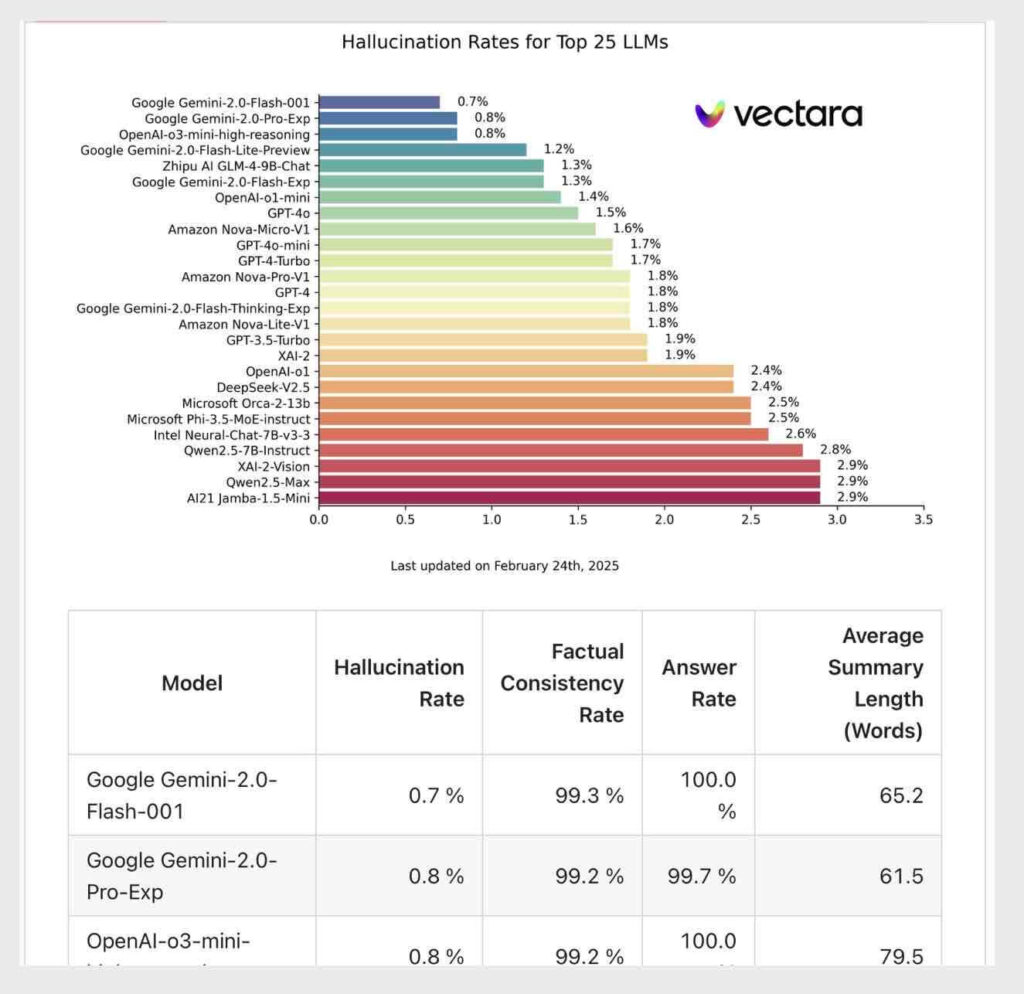

14.ベンチマーキング分析

ベンチマーキング分析は、主に競合他社の製品の性能やパフォーマンスなど、さまざまな数値を並べて能力比較をする手法です。

たとえば、パソコンのCPUの速度や、生成AIのハルシネーション率など、主にハードウェアやソフトウェアの製品に用いられることが多いです。

たとえば、以下のようなイメージです。

イメージ例)生成AIのハルシネーション率

製品の数値が大きな意味をもつ場合は、ベンチマーキング分析を行ってみましょう。

15.ビジネスモデル・キャンバス(BMC)

ビジネスモデル・キャンバスは、事業の全体像を下記に示す9つの要素で整理するフレームワークです。

ビジネスモデル・キャンバス テンプレート

- 顧客セグメント

- 価値提案

- チャネル

- 顧客関係

- 収益の流れ

- 主要リソース

- 主要活動

- パートナー

- コスト構造

ここまで説明してきたフレームワークやテンプレートよりも項目が多く、より包括的な調査や分析につなげていけます。

こちらも、競合他社について整理すれば、競合調査用のテンプレートになります。

なお、項目は上記の9個である必要性はありません。15個でも20個でも、必要な調査項目があるのであれば項目を追加して調査しましょう。

リーン・キャンバス

従来のビジネスモデル・キャンバス(BMC)を元に、無駄を無くすという、リーンスタートアップの原則に基づいて改良された、リーンキャンバスというテンプレートもあります。

リーンスタートアップ(無駄のない起業)の原則とは

- コストをかけずに機能最低限の商品を試作品として短期間で作る

- 試作品を顧客に提供することで顧客の反応を観察する

- 観察結果を分析し商品が市場に受け入れられるか否か判断する

- 観察結果から商品に改善を施して再び顧客に提供する

- このサイクルを繰り返す

これに対し、私の場合はですが、試作品を作る前にプレゼンテーション資料だけを見せて見込み客の反応を観察する。というステップ0を入れることが多いです。なぜなら、こうすることで、より無駄が無くなるからです。

話をリーン・キャンバス テンプレートに戻します。

リーン・キャンバス テンプレート

- 顧客セグメント(Customer Segments)

- 顧客の課題(Problem)

- 独自の価値提案(Unique Value Proposition)

- 解決策(Solution)

- チャネル(Channel)

- 収益の流れ(Revenue Streams)

- 主要指標(Key Metrics)

- コスト構造(Cost Structure)

- 圧倒的な優位性(Unfair Advantage)

リーンキャンバスは、従来のビジネスモデルキャンバス(BMC)の4,6,7,8が削除されて、新たに上記の2,4,7,9が追加となっています。

リーンキャンバスの詳細については、著者Ash Maurya氏の「THE LEAN SERIES Running Lean リーンキャンバスから始める継続的イノベーションフレームワーク」(和訳版:オライリージャパン)をお読みください。

競合調査に関連する重要な3つのポイント

競合調査に関連する重要なポイントを3つほどまとめておきます。テンプレートやフレームワークをいちいち暗記する必要はありませんが、下記については必ず覚えておいてください。

これは私の20年以上の会社経営経験、8年以上の一人事業経験で身に染みた厳選3つのポイントです。

競合調査に関連する重要な3つのポイント

- どのテンプレートを使うか、どのフレームワークで考えるかは、あまり重要なことではありません。重要なことは、いかに実態を収集できるか、いかに現実を把握できるか、いかに戦略につなげられるかです。

- もっとも優先し、もっとも重要なのは顧客(または、見込み客、または潜在顧客)の調査と分析です。競合の調査や分析はそのあとです。順番を間違わないでください。

- 調査や分析は重要です。なので時間はかけるべきです。しかし、ビジネスはやってみなければ分かりません。徹底的に調査や分析をして念入りに計画を立てても、その通りの結果とおりになることはまずありません。なので、時間のかけ過ぎはNGです。なるべく早く小さくスタートをきってください。そして、早く小さく失敗してください。そして、早く小さく改善してください。それを早く回すのが最速の近道です。これは、競合の調査や分析に閉じず、ビジネスやマーケティングを成功させるための最大の秘訣の一つです。

テンプレートも必要ですが、重要なことは他にあります。

よくある質問

さいごに、よくある質問をいくつか。

Q.全部のテンプレートやフレームワークを使うべきですか?

ここで紹介したフレームワークやテンプレートを全部使う必要はありません。必要なものを厳選して使えば良いです。たとえば、3C分析だけ使って事足りるならそれもOKです。

Q.テンプレートやフレームワークをそのまま使うべきですか?

初心者の場合、最初はそのままの形で使う方が良いでしょう。ですが、いろいろマーケティングのことなどが分かってきたら、独自の項目を追加したりして、自社や商品に合ったオリジナルのテンプレートにしていくことをおすすめします。そうすることにより、あなただけのアイデアが発見できる可能性が生まれます。

Q.個人でも使えますか?

個人でも各テンプレートは十分に使えます。使ってください。「自社」などは「自分」に置き換えれば良いですし、「組織」など個人事業では関係ない要素は空白にしちゃえば良いです。

Q.他のテンプレートやフレームワークもありますか?

他のテンプレートやフレームワークもあるかもしれません。しかし、この記事で紹介した15個でも多いくらいです。もうこれで十分です。もう学ぶのはやめて、さっさと競合調査を始めましょう。

まとめ

テンプレートやフレームワークは考えやまとめ作業にとても便利です。公開もされています。道しるべになってくれます。効率もアップします。先人がまとめてくれた素晴らしいものです。

ですが、競合調査に限らず、いろいろなテンプレートやフレームワークをどんなに駆使したって失敗する人は失敗しています。

どういうことでしょうか?

つまり、本当に重要なのはテンプレートやフレームワークが何か?使うか使わないか?などじゃないってことです。本当に重要なのは、そこに何を書き入れるか?それをもとに何を見つけるか?どう判断するか?などです。

そのあたりには十分に注意して活用していくようにしてくださいね。そして成果につなげていきましょう!

では、競合調査に取り掛かってください。

関連記事

下記も競合調査に関する記事です。ぜひ参考にしてください。

➡︎ 競合サイトの見つけ方10選【競合他社分析ツールなども解説】

筆者情報

在宅ビジネスで、検索から月間5万アクセス、月商362万を達成。自分が商品という人向けに「SNSも広告を使わずにホームページを自動集客マシーンにする方法」を展開中。(スマートプランオフィス代表)➡︎有益な無料プレゼントはこちら